Fondateur et membre phare du groupe Les Charlots, Jean Sarrus nous a quittés le 19 février 2025 à l’âge de 79 ans.

En août 2022, il nous avait accordé une interview exclusive, à l’occasion de son retour au cinéma dans Les Vieux fourneaux 2 : Bons pour l’asile de Christophe Duthuron, aux côtés de Pierre Richard, Eddy Mitchell et Bernard Le Coq. L’occasion de feuilleter avec lui les meilleurs moments de sa carrière sur grand écran. Deux ans plus tard, le 1 juin 2024, il était l’un des invités d’honneur, en compagnie de son fidèle complice Jean-Guy Fechner, du Festival CineComedies pour un hommage aux Charlots avec la projection des films Les Fous du stade de Claude Zidi et La Grande java de Philippe Clair, ainsi qu’une rencontre-dédicace avec le public.

Avant d’être acteurs de cinéma, Les Charlots étaient des vedettes de music-hall. Mais, comment sont nés Les Charlots ? Rappelons que, dans un premier temps, le groupe s’appelait Les Problèmes…

Effectivement nous nous appelions Les Problèmes, et nous faisions du rock and roll… Et notre nom nous correspondait bien ! Puis, nous avons sympathisé avec Antoine et nous sommes devenus ses musiciens. Nous nous amusions beaucoup sur scène avec lui. Un jour, nous avons parodié son premier tube, Je dis ce que je pense et je fais ce que je veux, devenu Je dis n’importe quoi et je fais tout ce qu’on me dit avec l’accent berrichon (petite anecdote en passant, pendant un chorus d’accordéon je me mets à hurler pour rire : « allez solo, chauffe Marcel », phrase que nous avons conservé pendant nos 25 ans de musique.). Cette parodie, nous l’avions fait sans demander l’autorisation à Antoine, et il a été très fair-play. Nous sommes partis en tournée à l’étranger avec lui ensuite, sans s’occuper de cette chanson que notre producteur avait décidé de sortir. Comme nous ne voulions pas que le nom des Problèmes soit associé à cette musique – car nous, c’était vraiment le rock and roll – j’ai donc proposé d’appeler ce nouveau groupe Les Charlots… En revenant du Québec, nous avons découvert le succès inattendu de Je dis n’importe quoi et je fais tout ce qu’on me dit. Et c’est ce qui nous a convaincu de continuer sur cette voie.

C’est en 1970 que sort votre premier film, La Grande java écrit et réalisé par Philippe Clair. Comment ce projet vous a-t-il été proposé ?

Par le producteur Michel Ardan, qui avait cherché à nous rencontrer. À notre premier rendez-vous, nous étions très intimidés, il y avait des affiches de ses films partout, ainsi que des photos d’acteurs, Lino Ventura, Bourvil, Brigitte Bardot… Et il nous dit: « Voilà, j’ai trois enfants, je vous ai vus à la télé l’autre soir avec eux, et vous les avez fait rire. Alors, si vous avez fait rire mes enfants, je pense que vous devez pouvoir faire rire tous les enfants de France. Aussi ma question est simple : Voulez-vous faire du cinéma ? » Et nous avons répondu d’une seule voix : « Attendezjeréfléchisoui. »

Comment s’est passée votre collaboration avec Philippe Clair ?

Il était jeune et fou, et nous aussi… Sérieusement, nous ne connaissions rien au cinéma et il nous a fait découvrir ce qu’était le dur métier de comédien… Le plan de travail, la feuille de service, les raccords… Autant de mots inconnus pour nous…

Le film remporte un immense succès à sa sortie : 3.385.636 entrées. Vous attendiez-vous à un tel score ? Comment vivez-vous cela à l’époque ?

Non, nous ne nous attendions à rien en fait… Et il faut bien admettre que cela nous a un peu étourdi. À 20 ans et sans être préparé au succès, c’est difficile à gérer.

Moins d’un an plus tard, vous êtes à l’affiche d’un second long-métrage, Les Bidasses en folie de Claude Zidi. Comment êtes-vous passés de Philippe Clair à Zidi, lequel signait là en plus son premier film en tant que réalisateur ?

Nous connaissions bien Claude Zidi, car il était cadreur sur La Grande java, et nous nous étions très bien entendu. Lui aussi nous avait appris plein de choses, la rigueur du métier, l’exactitude… et, le plus important, le poker le soir… Nous étions donc ravis de le retrouver et tout à fait en confiance.

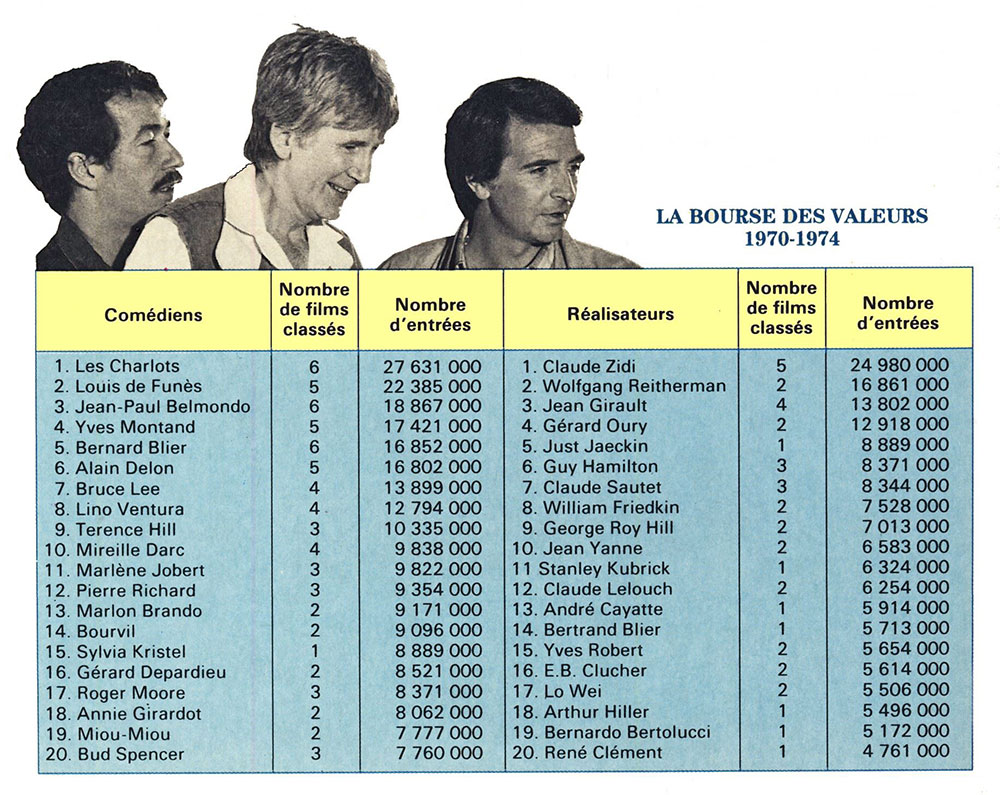

Le succès de ce film sera encore plus conséquent : 7.460.911 entrées, rien que dans l’hexagone. Rappelons que les films des Charlots cartonnaient aussi à l’étranger. Comment expliquez-vous ce phénomène ? En France, entre 1970 et 1974, vous êtes même numéros 1 devant Louis de Funès ou encore Jean-Paul Belmondo.

Peut-être parce que les gens avaient envie d’autres choses, d’un humour différent. Nous étions un peu des ovnis…

En 1972, vous croisez la route de Jean Girault pour Les Charlots font l’Espagne. Un cinéaste d’une toute autre génération, discret, et dont on sait peu de choses aujourd’hui. Quel genre de metteur en scène était-il et comment les choses se sont-elles passées entre vous ?

Il restait très fidèle au scénario, mais nos improvisations le faisaient quand même rire… Puis, le fait qu’il était le réalisateur de Louis de Funès nous a fait gagné beaucoup de temps dans les discussions. Même si nous ressentions la différence d’âge, nous nous sommes très bien entendus avec lui. J’adorais passer mes repas à l’écouter me raconter des anecdotes sur de Funès, Bourvil, et bien d’autres.

En 1973, vous donnez la réplique à Michel Galabru et Michel Serrault dans Le Grand bazar de Claude Zidi. Quels souvenirs gardez-vous de ces deux monstres sacrés ?

Michel Serrault était réservé, à l’inverse de Michel Galabru qui lui était toujours en verve. À leurs côtés, nous avions l’impression d’avoir vraiment mis un pied dans le cinéma. Mais nous étions des martiens pour eux… Galabru était toujours avec nous et nous commentait les scènes, ce qui n’était pas le cas de Serrault, avec qui nous n’avions pas beaucoup de contact et vis-à-vis de qui nous étions nous-même bien plus réservés.

En 1973, près de 50 ans avant Les Vieux fourneaux 2 : Bons pour l’asile, vous apparaissez déjà aux côtés de Pierre Richard, dans le film Je sais rien mais je dirai tout. Une brève apparition, mais efficace et surtout très drôle. Une sorte de crossover sous forme de clin d’œil entre deux univers, celui du célèbre Grand Blond et celui des Charlots en mode « Bidasses ». Comment vous êtes-vous retrouvés sur ce projet ? Était-ce une idée de Pierre Richard ? Ou de votre producteur commun Christian Fechner ?

Probablement des deux. Ceci dit, il me semble que cela amusait Pierre Richard de faire ce clin d’œil avec nous. C’était sympa, mais nous avions qu’un petit rôle et nous ne sommes restés que deux ou trois jours sur le tournage.

En 1974, vous tournez votre dernier film sous la direction de Claude Zidi, Les Bidasses s’en vont en guerre. Zidi est sans nul doute celui qui a le mieux compris l’esprit « Charlots » et qui a donc su vous utiliser à bon escient au cinéma. Comment travaillait-il avec vous ?

Il nous laissait assez libre. Il avait tendance à plutôt corriger les fautes de débutants, comme les regards caméra… Mais il se servait beaucoup de ce que nous lui proposions.

Pourquoi cette fructueuse collaboration n’a-t-elle pas continué selon vous ?

C’est notre producteur Christian Fechner qui l’a arrêtée. Et puis il y a eu une interview où nous avons été maladroits, et Claude n’a pas apprécié quelques phrases sur lui, phrases qui avaient été mal retranscrites… Nous étions peut-être arrivés à la fin de notre histoire « d’amour ».

En 1975, vous apparaissez dans Trop c’est trop de Didier Kaminka, au milieu d’un casting assez fou (Jean Carmet, Pierre Richard, Darry Cowl, Marcel Dalio…). Un film qui, aujourd’hui, a totalement disparu. En avez-vous quelques souvenirs ? De quoi s’agissait-il ? Et que faisiez-vous ?

Nous étions très heureux de tourner avec Didier Kaminka, qui était autant déjanté que nous… tout en restant un réalisateur très pro. Nous avons donc fait une apparition, à sa demande. Nous étions des ouvriers, dans une usine, mais je n’ai pas beaucoup plus de souvenirs.

En 1980, vous tournez Les Charlots contre Dracula sous la direction de Jean-Pierre Desagnat. Il s’agit du seul film écrit par Les Charlots. Or, on aurait aimé en voir d’autres, car le résultat est très drôle. Aujourd’hui, bon nombre de comédiens, humoristes, etc. écrivent leurs propres films. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait davantage ?

Nous avions tellement de propositions à l’époque. Nous n’avions pas le temps de tout faire…

Comment avez-vous donc été amenés à écrire ce film ?

Jacques Dorfmann et Véra Belmont nous avaient proposé de jouer dans le premier long-métrage d’un jeune réalisateur, un ancien premier assistant de Claude Zidi. Le scénario racontait les pérégrinations d’une troupe de théâtre dans différentes maisons de la culture. Mais je ne nous voyais pas trop faire ça. Je pensais à ce moment-là que l’ambiance « maison de la culture » était un peu poussiéreuse pour nous, préférant nettement les comédies d’aventure. J’ai rencontré le réalisateur pour lui en parler et lui dire que le sujet ne m’emballait pas. J’en ai fait part à Gérard et à Phil, et nous avons donc refusé ce film. Le jeune réalisateur tenta vainement de nous faire changer d’avis, et devant sa déception, nous lui avons remonté le moral : « C’est bien dommage, mais sois patient, tu feras bientôt un autre premier film. » Ce sera Diva, c’était Jean-Jacques Beineix… Nos producteurs Véra Belmont et Jacques Dorfmann n’avaient pas envie de payer une autre équipe d’auteurs, aussi nous nous sommes engagés à écrire un scénario sur une idée simple : Les Charlots contre Dracula. Si le film n’a pas eu le succès escompté, nous avons passé du bon temps à l’écrire et avons collaboré avec un humoriste de bandes dessinés que nous adorions : Pétillon.

En 1992, vous réalisez Le Retour des Charlots. Qu’est-ce qui vous a décidé à franchir le pas ?

Qui refuserait de réaliser un film qu’en plus vous avez écrit ? Et puis, quelle joie de dire à Phil : « Attention, partez »…

Je crois savoir qu’à l’origine le projet était tout autre, et que Gérard Rinaldi aurait pu y être associé… Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le projet s’appelait La Guerre du Rock. Il s’agissait d’une comédie d’aventure qui devait être traitée de manière assez réaliste, le tout mêlé à des images d’archives. L’histoire commençait à Moscou, dans l’immeuble du KGB. On y voyait tout l’état-major soviétique, c’est-à-dire des vieux en uniformes, bardés de médailles, qui assistaient devant un vieux projo 16mm à la projection de Woodstock. Un stratège expliquait ensuite que la seule solution restante pour envahir l’Occident était de noyauter sa jeunesse… par le rock and roll. Arme suprême de la subversion, vous n’en doutez pas.

Il était aussi question d’un nouveau film avec Gérard Rinaldi, dans les années 2010. De quoi s’agissait-il ?

Nous étions deux scénaristes et tout ce que nous écrivions se réalisait dans la vie… Malheureusement, la disparition de Gérard a empêché le projet de se concrétiser.

À la fin des années 1990, le cinéma semble vous avoir définitivement tourné le dos. Puis, brusquement, vous réapparaissez, dans Un Grand cri d’amour signée Josiane Balasko. Le rôle est court, mais amusant, et on est surtout très content de vous revoir à l’écran. À qui devez-vous cette heureuse proposition ?

À Josiane elle même… Elle a beaucoup de goût. Un jour, mon téléphone sonne. Sans préambule, j’entends : « C’est Josiane Balasko, j’ai un rôle pour vous, on démarre le tournage début août, vous êtes dur à joindre, est-ce que ça vous inter… » Elle n’a pas le temps de finir, ça m’échappe encore : « Attendezjréfléchioui » ! « Mais doucement, me répond-elle, vous n’avez pas encore lu le scénario ! » Flûte ! Je me rattrape. « Évidemment Josiane, je vais le lire et je vous rappelle ! » Bien sûr que j’ai dis oui, même sans lire. Ça a était une belle rencontre, même si sur le plateau personne ne contredisait Balasko, et bien que nous n’ayons pas vraiment échangé pendant le tournage. Moi je travaillais à radio Saint-Tropez, donc départ à 6 heures tous les matins pour prendre l’avion à Nice, et j’arrivais au théâtre de la Renaissance où se tournait le film un peu plus fatigué chaque jour. Donc je dormais dans les fauteuils du théâtre entre les scènes. Je reprenais l’avion après le tournage vers 20 heures, et j’allais bosser à la radio. Fatiguant oui, mais très excitant.

2022. L’année du grand retour. Vous êtes à l’affiche du film Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l’asile de Christophe Duthuron. Quel rôle jouez-vous dans cette nouvelle aventure ?

Je suis Baba, un des NYNM, la bande de soixante-huitard, ami de Pierrot (Pierre Richard). Il est toujours prêt à l’aider… mais à sa manière, bien sûr.

Comment se passe un tournage qui réunit à la fois Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq et Jean Sarrus (entre autres) ? On imagine une ambiance excessivement bonne…

Oui, mais très calme et très studieuse, et où l’humour règne bien entendu… C’était très sympa de retrouver Pierre Richard, Eddy Mitchell, et de faire la connaissance de Bernard Le Coq. Christophe Duthuron est un réalisateur très précis, il sait ce qu’il veut. C’est un passionné, un enthousiaste, qui met une très bonne ambiance sur le plateau. Je suis très heureux de l’avoir rencontré.

Le cinéma vous a-t-il manqué ? Avez-vous d’autres projets à venir ?

Le cinéma vous a-t-il manqué ? Avez-vous d’autres projets à venir ?

Oui, obligatoirement qu’il m’a manqué. Une fois qu’on y a goûté, on est accro… Mais pour le moment, je n’ai pas de projets au cinéma.

Les Charlots continuent d’apparaître sur scène (avec vous-même, Jean-Guy Fechner et Richard Bonnot), mais aussi sous forme de bandes dessinées, publiées aux éditions Grrr…Art. En complément, quelles pourraient être leurs aventures aujourd’hui au cinéma ?

Je ne me suis pas penché sur le sujet, mais pourquoi pas Les Charlots pompiers, envoyés au quatre coin du monde en sauvetage…

Un mot, pour finir, sur les deux Charlots qui nous ont hélas quittés, Gérard, il y a 10 ans déjà, et Phil en 2021 ?

Phil était un sacré farceur… Il n’était jamais malade, il nous a tous surpris… Gérard, lui, il était le père spirituel du groupe, c’est le seul qui arrivait à nous mettre d’accord ou nous faire taire… La « Mère supérieure » quoi… Nous avons partagé une grande partie de notre vie ensemble et tellement d’aventures, que leur absence laisse un vide.

Propos recueillis par Gilles Botineau

CineComedies

CineComedies