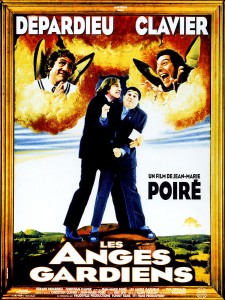

« Depuis Le Père Noël est une ordure ! Christian Clavier et moi écrivons ensemble. On a toujours en réserve un synopsis plus ou moins abouti, que l’on garde, que l’on développera un jour, même si beaucoup finissent à la corbeille. » C’est ainsi qu’au milieu des années 1990 le cinéaste Jean-Marie Poiré se lance en compagnie de son fidèle comparse dans une énième aventure à l’ambition débordante, tant sur le plan scénaristique qu’artistique, intitulée Les Anges Gardiens : « Je n’avais pas du tout de pression, se souvient Poiré. Après un succès comme Les Visiteurs (13.782.991 entrées), t’es le roi du cacao ! »

« Depuis Le Père Noël est une ordure ! Christian Clavier et moi écrivons ensemble. On a toujours en réserve un synopsis plus ou moins abouti, que l’on garde, que l’on développera un jour, même si beaucoup finissent à la corbeille. » C’est ainsi qu’au milieu des années 1990 le cinéaste Jean-Marie Poiré se lance en compagnie de son fidèle comparse dans une énième aventure à l’ambition débordante, tant sur le plan scénaristique qu’artistique, intitulée Les Anges Gardiens : « Je n’avais pas du tout de pression, se souvient Poiré. Après un succès comme Les Visiteurs (13.782.991 entrées), t’es le roi du cacao ! »

Ce nouveau projet passe toutefois par une certaine maturation avant de trouver sa forme définitive : « J’ai gardé un souvenir ébloui de Don Camillo, qui était un film où Dieu parle ! Et depuis longtemps, j’avais envie que Clavier joue le rôle d’un curé. Donc, on a commencé à écrire l’histoire entre un curé et son opposé : un financier un peu escroc. C’était la première version des Anges Gardiens. Trois mois plus tard, on tournait en rond. On avait déjà trente-cinq minutes de scènes, et pas de développement, pas le « turbo », pas de folie. Je me disais : « On est sur une mauvaise piste. » Bref, je commençais à prendre ce scénario en grippe. À vrai dire, c’est en thalasso à La Baule que tout s’est déclenché ! Après une bonne demi-heure de bains à remous avec des algues, couvert de boue gluante et verte, l’idée des Anges Gardiens est apparue brutalement, presque « techniquement. » J’avais déjà utilisé des doubles personnages dans Les Visiteurs. J’y avais pris un grand plaisir, d’abord sur le plateau, et ensuite à la réalisation des effets spéciaux. La technique ouvre le champ à l’imagination. C’est comme ça que l’idée est venue de créer des alter ego. J’ai foncé en parler à Christian dans la salle où il y a des matelas d’eau et des chaises longues. Les Anges ! Je lui ai raconté le principe : « Formidable ! C’est exactement ça ! » À ce moment-là, les possibilités s’enchaînaient les unes aux autres. Il y avait une ouverture d’action fantastique. Avec impatience, on se retrouvait dans la salle de relaxation, bouillonnant comme les bains ! Le scénario était débloqué… Ces bains sont extrêmement profitables pour l’imaginaire ! X années auparavant, c’est dans ce même lieu que le scénario des Visiteurs nous est venu à l’esprit… Comme quoi, la thalasso a du bon ! »

Christian rend compte de leur travail d’équipe et de cette rigueur réciproque : « On a beaucoup travaillé pour savoir quel personnage Gérard Depardieu allait interpréter. Au début, il était un homme d’affaires. Après dix semaines d’écriture, Jean-Marie était d’accord avec moi pour tout mettre au panier ! Ce n’était pas le point de vue. L’opposition face au prêtre n’était pas assez forte. On sait, par expérience commune, que toute la valeur du scénario réside dans son concept. Si on n’est pas séduit à cent un pour cent par une idée : corbeille ! Et on a abandonné cette idée au profit d’un patron de cabaret, rangé des voitures après une jeunesse tumultueuse. Là, on avait deux univers totalement antagonistes très intéressants à exploiter : le vêtement ecclésiastique et les sandales dans l’enfer du string et du body ! Du champagne dans l’eau bénite ! L’argent et l’Église font finalement assez bon ménage, alors que la libéralité de certaines mœurs… C’était une opposition beaucoup plus drôle ! Lorsque l’idée des Anges nous est venue, on avait enfin le « turbo » du film : le Bien et le Mal face à face ! »

Christian rend compte de leur travail d’équipe et de cette rigueur réciproque : « On a beaucoup travaillé pour savoir quel personnage Gérard Depardieu allait interpréter. Au début, il était un homme d’affaires. Après dix semaines d’écriture, Jean-Marie était d’accord avec moi pour tout mettre au panier ! Ce n’était pas le point de vue. L’opposition face au prêtre n’était pas assez forte. On sait, par expérience commune, que toute la valeur du scénario réside dans son concept. Si on n’est pas séduit à cent un pour cent par une idée : corbeille ! Et on a abandonné cette idée au profit d’un patron de cabaret, rangé des voitures après une jeunesse tumultueuse. Là, on avait deux univers totalement antagonistes très intéressants à exploiter : le vêtement ecclésiastique et les sandales dans l’enfer du string et du body ! Du champagne dans l’eau bénite ! L’argent et l’Église font finalement assez bon ménage, alors que la libéralité de certaines mœurs… C’était une opposition beaucoup plus drôle ! Lorsque l’idée des Anges nous est venue, on avait enfin le « turbo » du film : le Bien et le Mal face à face ! »

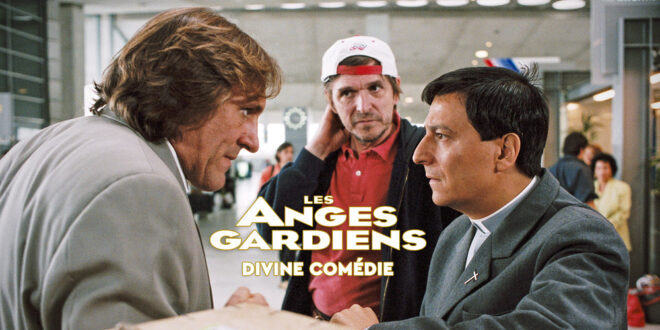

Immanquablement, les médisants s’expriment sans tarder. Pour beaucoup, le long-métrage apparaît rapidement comme un ersatz des Visiteurs, reposant une fois encore sur le dédoublement de ses interprètes. La nuance s’avère néanmoins plus subtile. Ici, point de descendants. Les protagonistes font désormais front à leur conscience. Et sous les traits du Père Tarain, « A-I-N comme pain », Christian Clavier s’assagit, loin de ses rôles passés – il étudie notamment la fonction auprès d’ecclésiastiques – tandis qu’en Ange de la Tentation, il s’abandonne comme jamais, exprimant au travers de ce personnage un penchant monstrueusement malsain à l’égard du sexe féminin – croisement entre un Aldo Maccione au top de son machisme (lequel incarnait lui aussi un prêtre, en plus de son frère jumeau, voyou dragueur, dans Plus beau que moi tu meurs de Philippe Clair) et Jim Carrey, époque The Mask !

Face à lui, Gérard Depardieu s’essaye également à un style et à un univers qu’il n’a que trop peu exploré jusque là. C’est l’acteur de Cyrano de Bergerac qui prend l’initiative de contacter Jean-Marie et Christian, pour les féliciter tout d’abord – et brièvement – du succès des Visiteurs, avant de les assigner aussi sec d’un : « Quand est-ce qu’on travaille ensemble ? » Comme une évidence. D’ailleurs, une première approche avait déjà eu lieu en 1990, lorsque Poiré et Clavier préparaient L’Opération Corned Beef. Mais Depardieu n’avait jamais répondu à leur sollicitation. Jean Reno s’était alors imposé, initiant ainsi le futur binôme des Visiteurs. D’aucun s’étonneront donc de l’absence de ce dernier à l’affiche des Anges Gardiens. À commencer par le principal intéressé : « Cette période fut bizarre, confessera-t-il un peu plus tard. Au début, même si c’était une pensée juvénile, j’ai été un peu jaloux. Maintenant, je suis content de leur collaboration. Il n’y a aucune exclusivité entre Christian et moi. » In fine, cet appel de Gérard Depardieu permet à Christian Clavier et Jean-Marie Poiré de ne pas embrayer trop rapidement sur Les Visiteurs II et de s’offrir une luxueuse récréation, en s’envolant vers d’autres cieux. Prendre le temps de faire un film original plutôt qu’une suite immédiate. Changer de couple et se renouveler auprès du public.

Face à lui, Gérard Depardieu s’essaye également à un style et à un univers qu’il n’a que trop peu exploré jusque là. C’est l’acteur de Cyrano de Bergerac qui prend l’initiative de contacter Jean-Marie et Christian, pour les féliciter tout d’abord – et brièvement – du succès des Visiteurs, avant de les assigner aussi sec d’un : « Quand est-ce qu’on travaille ensemble ? » Comme une évidence. D’ailleurs, une première approche avait déjà eu lieu en 1990, lorsque Poiré et Clavier préparaient L’Opération Corned Beef. Mais Depardieu n’avait jamais répondu à leur sollicitation. Jean Reno s’était alors imposé, initiant ainsi le futur binôme des Visiteurs. D’aucun s’étonneront donc de l’absence de ce dernier à l’affiche des Anges Gardiens. À commencer par le principal intéressé : « Cette période fut bizarre, confessera-t-il un peu plus tard. Au début, même si c’était une pensée juvénile, j’ai été un peu jaloux. Maintenant, je suis content de leur collaboration. Il n’y a aucune exclusivité entre Christian et moi. » In fine, cet appel de Gérard Depardieu permet à Christian Clavier et Jean-Marie Poiré de ne pas embrayer trop rapidement sur Les Visiteurs II et de s’offrir une luxueuse récréation, en s’envolant vers d’autres cieux. Prendre le temps de faire un film original plutôt qu’une suite immédiate. Changer de couple et se renouveler auprès du public.

Dans cette optique, Les Anges Gardiens se finance à hauteur de seize millions d’euros (cent quarante millions de francs en 1995, le plus gros budget de l’année pour un long-métrage français), en vue d’un tournage entre l’Île-de-France, de Saint-Mandé à Montfort-l’Amaury, en passant par la gare de Saint-Cyr… et Hong Kong. Poiré et Clavier ont découvert l’Asie alors qu’ils assuraient la promotion des Visiteurs au pays du Soleil levant : « C’est un endroit exceptionnel, témoigne Christian, très exotique, très spectaculaire, très frénétique. C’est New York dans la mer de Chine. » Emballés, les auteurs laissent donc libre cours à toutes leurs envies. Résultat, une bonne partie du script prévoit de situer l’intrigue sur ces terres. Ce qui laisse présager de multiples péripéties : « Il n’existe pas d’autorisation écrite pour tourner à Hong Kong ! explique Alain Terzian, producteur du film. Là-bas, ça marche sur un ensemble de données totalement différentes que sont la parole, la confiance, la foi. Alors, tout ça, quand vous vous propulsez avec quelques millions de dollars, soixante techniciens, des cascades à faire, d’énormes stars, deux équipes et sept semaines de tournage sur place, la parole, la parole… Vous vous sentez peu de chose ! Donc vous allez avec beaucoup d’humilité auprès des autorités locales et une totale détermination à braver l’impossible, se contraindre à ne jamais baisser les bras. »

D’autant que Jean-Marie Poiré, surnommé « Monsieur Plus » par ses équipes, ne recule devant aucune folie, quitte à prendre des risques et engendrer des conséquences majeures : « J’ai engagé l’homme qui s’était occupé des effets spéciaux de John Woo et les cascadeurs de Jackie Chan. Les cascades tiennent une place important dans le film, parce que le cinéma, à mes yeux, est avant tout un spectacle. Même dans une comédie. Un jour, on tournait une séquence sans vrai danger : un camion broie une cabine téléphonique sur un trottoir qui s’écrase sur une énorme benne butoir ! Il y a un mannequin dans la cabine. La benne butoir est remplie de pierres pour empêcher le camion d’aller trop loin. On répète, tout se passe bien. Mais le cascadeur chinois a voulu nous épater et il est allé deux fois plus vite que prévu : 120 à l’heure ! Il a explosé la cabine tellement fort qu’il a expédié la benne sur une espèce de grand monument commémoratif ! Un truc qui racontait toute l’histoire de la ville et avait été construit pour la visite de Margaret Thatcher. Elle venait l’inaugurer le lendemain ! Ça a été un désastre, un drame national… Thatcher est arrivée et a vu ce truc-là : une compression de César ! Les Chinois détestent perdre la face et les autorités étaient très vexées. Là, j’ai cru qu’on allait tous en prison… ».

En marge, la mafia locale tente de racketter l’équipe, les responsables des effets spéciaux bouleversent le trafic aérien à cause d’une explosion, plusieurs personnes passent quelques jours derrière les barreaux… Une succession d’événements épiques, à l’image du tournage. Le bilan est vertigineux : 205.000 mètres de pellicule, 85 voitures détruites, 6 hors-bords pulvérisés… sans oublier des effets spéciaux révolutionnaires pour l’époque, mais qui influent malgré tout sur la mise en scène et le jeu des comédiens. Dans Les Visiteurs, les personnages de Jacquart et Jacquouille se croisaient et se regardaient, essentiellement. Dans Les Anges Gardiens, les interactions entre les personnages principaux et leur double respectif s’avèrent beaucoup plus riches : « Sur le plateau, témoigne Clavier, on avait la possibilité de voir les deux personnages évoluer grâce à un retour vidéo des scènes enregistrées. Et tout de suite, on pouvait vérifier l’axe du regard, les déplacements. Grâce à cette superposition d’images vidéo, on a pu travailler avec plus de sécurité. Dans une séquence, mon partenaire conduit une voiture et je suis assis sur la banquette arrière au milieu de nos anges gardiens : on joue tous ensemble, à quatre, dans un chassé-croisé permanent ! C’était absolument infernal, très compliqué et très excitant ! »

Pour mener à bien ce projet, le tout est mené tambour battant par un chef d’orchestre joyeusement hystérique : « Un tournage de spectacle de comédie comme Les Anges Gardiens ne permet pas de coup de barre, rappelle Jean-Marie Poiré : il y a trop d’énergie à donner. Quand mon énergie baisse, toute celle de l’équipe baisse en même temps. C’est moi qui donne le tempo. Ça oblige à rester rock’n roll. Quand je dis « Moteur ! », je passe derrière la caméra et, à ce moment-là, ça devient du théâtre. On ne peut plus intervenir. Je demande aux comédiens d’arriver sur le plateau en sachant leur texte sur le bout des ongles. Ils doivent l’avoir digéré et assimilé. Dans le cas contraire, ils deviennent mauvais, pas assez directs. » Le cinéaste attend d’eux qu’ils débordent : « Il faut que l’acteur soit projeté. Généralement, l’essence de la comédie, c’est le malheur, c’est la douleur. La comédie est un ultra-drame. Donc, il faut que l’acteur soit au fond de son personnage, en état d’urgence. S’il commence à remettre son chapeau correctement, moi, je coupe ! » Clavier et Depardieu répondent parfaitement à cet état d’esprit. En plus, les deux hommes s’entendent comme larrons en foire.

De fait, devant comme derrière la caméra, la bonne humeur domine inlassablement : « Pour réussir une comédie, il faut déjà la jouer dans le plaisir ! » souligne Clavier, et ce sans pour autant perdre de vue le sérieux de l’entreprise : « Je vois les rushes immédiatement, ajoute-t-il. Je regarde si mon jeu est juste ou non. C’est un film comique, ça doit faire rire. Si le personnage ne me fait pas réagir, c’est qu’il y a un problème. Mon éclat de rire est pour moi le seul moyen de contrôle ». Et d’éclats, il n’en manque pas. Un jour, parmi tant d’autres, dans l’église Saint-Acceul d’Écouen, en plein cœur du Val d’Oise, l’acteur ne parvient pas à débiter ses répliques correctement. Incapable de recouvrer son sérieux, il finit par vider les lieux de ses figurants et parachève les prises de vues, seul, face à l’objectif. Non sans mal. Ses fous rires et ceux de ses camarades sont si expansifs, que Jean-Marie Poiré en constitue un bêtisier, diffusé lors du générique de fin. Celui-ci sert également à promouvoir le long-métrage, quelques mois avant sa sortie, fixée le 11 octobre 1995. Une riche idée, mettant en exergue toute sa dimension humoristique et excessivement divertissante. Un coup de com’ maintes fois repris depuis.

Mais en amont de son exploitation, le premier montage des Anges Gardiens frôle les trois heures. Une durée inenvisageable pour une comédie. Pressé par les producteurs et les distributeurs, Poiré cède. Il n’a pas d’autres alternatives que de couper massivement bon nombre de plans et de scènes : « Ma priorité n’était pas seulement de raccourcir le film ou de le rendre plus rapide, tempère-t-il. Je pense beaucoup au rythme : c’est la base même de la comédie et de tous les films d’aujourd’hui, tous genres confondus. J’ai beaucoup appris sur le rythme, en réalisant des films de pub. Vous avez trente secondes pour raconter une connerie, pas une de plus. On peut toujours raconter une histoire plus rapidement, en allant à l’essentiel. » Pari gagné, puisque le long-métrage remporte à l’arrivée un vif succès auprès du public français – 5.793.034 entrées – en dépit d’une concurrence assez rude (Braveheart, Apollo 13, Casper, Pocahontas, Le Bonheur est dans le pré, Les Trois frères ou encore Goldeneye) et des critiques généralement assassines : Libération parle ainsi d’une œuvre « assez peu comique », un point de vue confirmé par Télérama qui prétend ne pas avoir ri, tandis que Les Échos se dédouanent de toute responsabilité et se contentent d’un simple : « À vous de juger ! » Ce qui ne touche guère les auteurs : « Je ne crois pas à la notion d’artistes incompris, conclut Jean-Marie Poiré. On vit dans un monde où la communication est rapide et facile, grâce aux technologies actuelles. Quand quelque chose plaît, quand quelqu’un est valable, tout se sait en trois jours (…) Et je ne fais pas ce métier pour avoir des récompenses. Je fais ce métier pour qu’il y ait toujours la queue dehors pour voir mes films. C’est ce qui me fait le plus plaisir. »

par Gilles Botineau

SOURCES

SOURCES

Livres

Rire est une fête de Jean-Marie Poiré (Michel Lafon, 2024)

L’histoire des Anges Gardiens de Jean-Marie Poiré, Christian Clavier et Dominique Le Strat (Intervista, 1995)

Christian Clavier, Splendid carrière de Gilles Botineau (Christian Navarro, 2016)

Les Comédies à la française de Christophe Geudin et Jérémie Imbert (Fetjaine, 2011)

Documentaire

Les Anges de Monsieur Plus de Jérémie Imbert et Yann Marchet (Gaumont vidéo, 2007)

Magazines

Première n°210, septembre 1994

Première n°234, septembre 1996

CineComedies

CineComedies