« Si j’ai amené un style au cinéma, je ne l’ai pas fait exprès. J’ai joué comme je le sentais, et peut-être qu’étant méridional, j’avais une sensibilité un peu plus marquée. Ce qui m’a permis de faire du comique d’abord, et grâce à Pagnol, de devenir après un acteur. »

Ainsi parlait Fernandel, un des plus grands et des plus célèbres artistes de son temps. Sur scène, comme à l’écran, il a su fédérer un très large public, par le rire essentiellement, mais aussi différentes strates émotionnelles. Aujourd’hui encore, le nom de cet homme n’a absolument rien perdu de sa superbe, et c’est toujours avec un plaisir non dissimulé que l’on revoit la plupart de ses prestations, de Topaze à Don Camillo, en passant par Le Schpountz, Ali Baba et les 40 voleurs ou La Vache et le prisonnier.

À l’occasion du 50ème anniversaire de sa disparition le 26 février 1971, gros plan sur ce comédien exceptionnel qui fut l’une des plus grandes stars de la Comédie à la française.

NAISSANCE D’UNE FUTURE VEDETTE

NAISSANCE D’UNE FUTURE VEDETTE

Fernand Joseph Désiré s’éveille pour la première fois le 8 mai 1903 à Marseille, au 73 boulevard Chave très précisément, de l’union entre Denis Contandin et Désirée Bédouin. Le principal intéressé détaille : « Je suis né le mois des fleurs (le jour de la St Désiré) et ce jour-là, on m’a dit que le soleil était astrologiquement sur le seizième degré du signe du Taureau… C’est le droguiste qui se trouvait en dessous de chez nous, Mr Rabattu, qui accompagna mon père pour déclarer ce dont la nature avait doté ma famille : un certain Fernand Joseph Désiré. Mon père avait dû, pour cet événement important, interrompre une répétition du Commissaire est bon enfant lorsque ma mère avait ressenti les premières douleurs, ce qui m’a fait dire, bien plus tard, que j’étais né en fait sous le triple signe du Taureau, du Cheval… et de Courteline (l’auteur de la pièce, ndlr). »

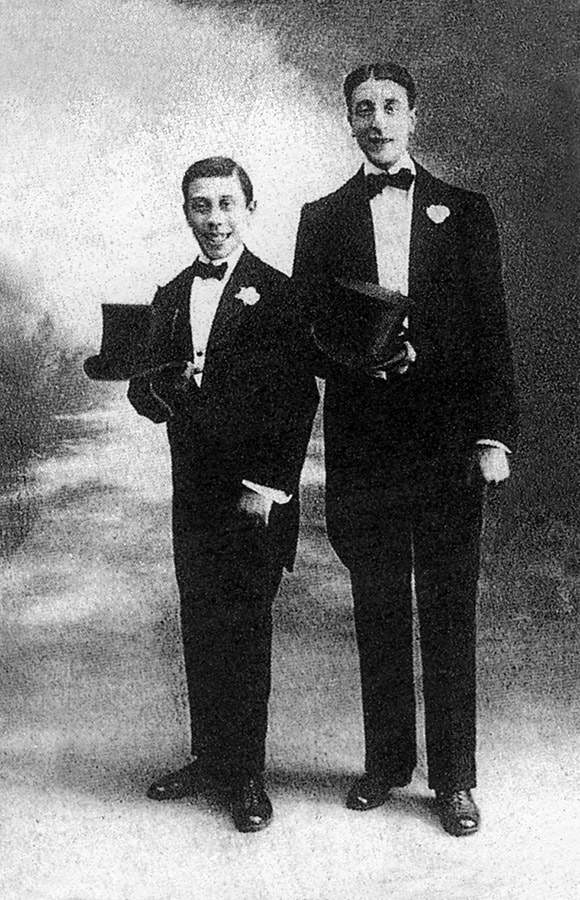

Ses parents ont pour point commun le goût du spectacle et de la représentation. Sous le pseudonyme de Sined, Denis exerce en tant qu’amateur la double fonction de comédien-chanteur, au sein d’une troupe qu’il a lui-même créé, en compagnie de son épouse Désirée. Cette passion pour la comédie aura un impact fort sur l’avenir de leur dernier petit garçon, mais aussi de l’aîné, Auguste Marcel, avec qui, d’ailleurs, Fernand se produira quelques temps. Mais auparavant, et alors qu’il n’est âgé que de cinq ans, le garçonnet se soumet à un apprentissage des plus studieux : « Dès que j’ai pu me tenir debout, j’ai couru dans toutes les coulisses, les arrière-salles, les loges des hauts et des bas lieux du spectacle marseillais… De très bonne heure, en effet, je manifestais un grand enthousiasme pour tout ce qui touchait de près ou de loin à la chanson. J’avais pris, avec mon frère Marcel, les attitudes et les gestes scénique de mon père, ainsi que sa façon de porter la voix ou de placer ses mouvements. » Une assiduité et une aptitude – doublées d’un talent surdimensionné, rapidement repéré par ses parents – qui lui permettent presque aussitôt de recevoir, dans le cadre d’un concours, le Premier Prix des Enfants prodiges, au Théâtre du Châtelet de Marseille. L’ami Andrex clarifie néanmoins : « Fernandel, qui n’était alors que Fernand, fit ses débuts sur scène à cinq ans en chantant le répertoire militaire avec son frère aîné, Marcel. Il connut son premier grand succès à sept ans, un jour où, paralysé par le trac, il fut propulsé sur la scène par son père, d’un grand coup de pied au derrière ; il s’empêtra dans son sabre et s’étala de tout son long sous une tempête de rires. Par la suite, il n’eut plus jamais peur d’affronter le public. » Quoi qu’il en soit, un artiste est né ! Il ne lui reste plus, maintenant, qu’à s’élever.

Ses parents ont pour point commun le goût du spectacle et de la représentation. Sous le pseudonyme de Sined, Denis exerce en tant qu’amateur la double fonction de comédien-chanteur, au sein d’une troupe qu’il a lui-même créé, en compagnie de son épouse Désirée. Cette passion pour la comédie aura un impact fort sur l’avenir de leur dernier petit garçon, mais aussi de l’aîné, Auguste Marcel, avec qui, d’ailleurs, Fernand se produira quelques temps. Mais auparavant, et alors qu’il n’est âgé que de cinq ans, le garçonnet se soumet à un apprentissage des plus studieux : « Dès que j’ai pu me tenir debout, j’ai couru dans toutes les coulisses, les arrière-salles, les loges des hauts et des bas lieux du spectacle marseillais… De très bonne heure, en effet, je manifestais un grand enthousiasme pour tout ce qui touchait de près ou de loin à la chanson. J’avais pris, avec mon frère Marcel, les attitudes et les gestes scénique de mon père, ainsi que sa façon de porter la voix ou de placer ses mouvements. » Une assiduité et une aptitude – doublées d’un talent surdimensionné, rapidement repéré par ses parents – qui lui permettent presque aussitôt de recevoir, dans le cadre d’un concours, le Premier Prix des Enfants prodiges, au Théâtre du Châtelet de Marseille. L’ami Andrex clarifie néanmoins : « Fernandel, qui n’était alors que Fernand, fit ses débuts sur scène à cinq ans en chantant le répertoire militaire avec son frère aîné, Marcel. Il connut son premier grand succès à sept ans, un jour où, paralysé par le trac, il fut propulsé sur la scène par son père, d’un grand coup de pied au derrière ; il s’empêtra dans son sabre et s’étala de tout son long sous une tempête de rires. Par la suite, il n’eut plus jamais peur d’affronter le public. » Quoi qu’il en soit, un artiste est né ! Il ne lui reste plus, maintenant, qu’à s’élever.

En marge, Fernand se prend d’admiration pour Polin, un comique troupier particulièrement en vogue à l’époque, et s’en va l’applaudir chaque fois que celui-ci se produit sur la cité phocéenne. Il est, et restera pour lui, une référence absolue. Quand, à peine plus haut que trois pommes, il reçoit des mains du Père Noël la copie conforme du costume porté par Polin, c’est l’euphorie. Et son évidente vocation finit par prendre le dessus, au détriment d’une scolarité beaucoup trop classique et ennuyeuse, voire « mensongère. » Au nez de son instituteur, qui disserte sur les fables de La Fontaine, Fernand n’hésite pas à rétorquer avec culot, mais une logique imparable : « M’sieur ! La Fontaine, il a vu des cigales en hiver ? Votre grand fabuliste, on voit bien qu’il était de Château-Thierry. Moi, j’en ai jamais vu en hiver des cigales ! » L’adolescent qu’il devient délaisse alors peu à peu ses études, multiplie les petits boulots, avant de se consacrer entièrement au music-hall.

Fernandel évoque en 1966 sa carrière cinématographique et ses succès auprès du grand public

À vingt-deux ans, Fernand se marie. Son cœur a choisi Henriette, la sœur d’un ami, Jean Manse, indissociable parolier et dialoguiste de sa fabuleuse carrière à venir. Cette alliance, célébrée le 4 avril 1925, est essentielle dans la vie de l’artiste. Au-delà des trois beaux enfants qu’ils ont ensemble, Josette, Janine et Franck, le tout surenchéri d’un amour qui perdure sans faille jusqu’à leur mort, il en résulte également le surnom de « Fernandel ». Et c’est à la mère d’Henriette que l’on doit cette trouvaille, quoique involontaire. Constatant l’exponentiel – et sincère – attachement de l’adorable tourtereau à l’égard de sa fille, elle brocarde en effet, un jour, à l’écoute de tous : « Vé ! Voilà le Fernand, d’Elle ! » Et suite aux nombreux rires qu’elle engendre, l’interjection se voit immédiatement adoptée en guise d’identité « pseudonymique ».

Fort de cette nouvelle identité, l’artiste enchaîne les représentations, auxquelles le public assiste de plus en plus. Et c’est ainsi que de salles en succès, il en vient à monter sur Paris. Fernandel s’y produit du 7 au 28 décembre 1928, au Bobino Music-Hall. On lui ouvre ensuite la salle du Concert Mayol – cabaret anciennement Concert Parisien, situé rue de l’Échiquier – où passent les incontournables du moment : Valentin Sardou – père de Fernand, grand-père de Michel – Félicien Tramel et Raimu. La mode est aux méridionaux. Fernandel en profite, surfe sur la houle, et sa gouaille, dopée par cet incroyable sourire – qui n’est pas encore d’or, même si ça ne saurait tarder –, le démarque sensiblement de ses concurrents. Le voilà désormais acclamé partout où il passe. Et son plaisir est inépuisable. Il confesse : « Quand je suis en représentation, je m’amuse comme mon public. »

AU SERVICE DES PLUS GRANDS

Le Septième Art ne tarde pas à se pencher sur cet étrange, mais puissant phénomène. Si bien qu’on le découvre dès le 21 mai 1931, brièvement aux côtés de Raimu, dans Le Blanc et le noir de Robert Florey et Marc Allégret. Le film est tirée d’une pièce signée Sacha Guitry, que l’auteur adapte lui-même, et en gardant un œil sur la distribution : « Avant de me signer mon contrat, rapporte Fernandel, Sacha Guitry avait voulu me connaître. Il ne pouvait pas venir me voir au Concert Mayol. Il jouait tous les soirs. Alors, un après-midi, avec Marc Allégret, nous sommes allés chez lui, rue Élisée Reclus au numéro dix-huit. On nous a fait attendre dans le hall. Au bout d’un moment, nous avons vu le Maître sortir d’une porte sur une galerie au haut de l’escalier. Il nous a dit : « Bonsoir, messieurs. » Il m’a regardé un petit moment. Il a dit à Marc Allégret : « Il est très bien ». Puis il a disparu. Et on ne l’a pas revu. »

« Je n’étais pas laid à faire peur, j’étais laid à faire rire »

Fernandel a été choisi pour interpréter le rôle d’un groom… vierge, sur le plan sexuel. Ce qui n’est pas sans inquiéter le comédien, rappelant à qui veut l’entendre qu’il a déjà vingt-sept ans, qu’il est marié et père de famille. Qu’à cela ne tienne ! Guitry lui ajoute une réplique, pour davantage de crédibilité face à sa partenaire Suzanne Dantès : « Écoutez madame, j’ai eu la fièvre typhoïde. Ça m’a beaucoup retardé. Mais si vous me faites voir ce qu’il faut faire, je crois que j’y arriverai ! » Une fois ce détail résolu, Fernandel n’a qu’une hâte : se voir à l’image. Bien qu’ayant écumé bon nombre de scènes, il ne sait pas comment les spectateurs le perçoivent réellement. Et grâce à ce film, il en est enfin informé : « Ce fut pour moi une véritable révélation, raconte-t-il. Car je ne m’étais jamais vu jusqu’ici. Quand je vis sur l’écran ce type dégingandé, avec cette binette invraisemblable, je compris alors pourquoi au Concert Mayol les gens riaient quand j’entrais sur scène. J’ai cru que je tombais dans un trou. Mes dents, on ne voyait que mes dents ! Lorsque je riais, on aurait dit un képi posé sur un râtelier. Je ne m’imaginais pas du tout comme cela. Là, je me voyais sans discussion possible, j’étais laid. Heureusement, je n’étais pas laid à faire peur, j’étais laid à faire rire. »

Sacha Guitry à Fernandel : « Moi, on m’admire. Vous, on vous aime. »

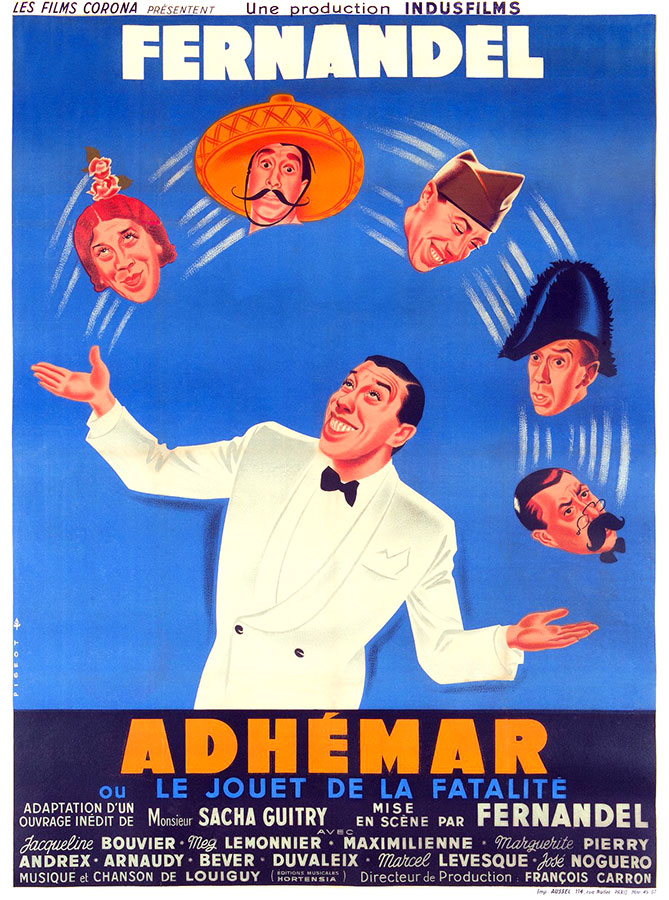

Ce qui, un peu plus tard, inspire à Guitry une toute nouvelle histoire, celle d’Adhémar ou le jouet de la fatalité, les mésaventures d’un pauvre homme qui ne cesse de déclencher l’hilarité autour de lui à cause de son faciès « chevalin ». Un sujet prometteur dont Guitry, hélas sur le point de subir une lourde intervention chirurgicale, ne peut en assurer la mise en scène. Laquelle revient finalement à Fernandel. Et si celui-ci est censé suivre avec précision le découpage technique laissé par le Maître, l’acteur-réalisateur n’en fait en réalité qu’à sa tête et tourne ce que bon lui semble. Inévitablement déçu par le résultat, Guitry ne cache pas sa colère et traîne Fernandel en justice, mais perd le procès. Quant au long-métrage sorti le 14 septembre 1951, il rencontre un joli succès (1.827.368 entrées). Ce qui aurait dû motiver ces deux virtuoses, merveilleusement complémentaires, à poursuivre leur collaboration. En 1950, déjà, celle-ci avait fait des étincelles (Tu m’as sauvé la vie, au théâtre puis au cinéma). Sacha Guitry avait par ailleurs coutume de dire à Fernandel : « Moi, on m’admire. Vous, on vous aime. » Seulement, suite à « l’affaire Adhémar », leur fâcherie ne connaîtra aucune accalmie. Tout du moins, de leur vivant. Ce n’est qu’après la disparition de Guitry – le 24 juillet 1957 – que Fernandel accepte d’enterrer la hache de guerre, en intégrant la distribution de La Vie à deux (1958), hommage cinématographique conçu par Clément Duhour, qui compacte pour l’occasion plusieurs de ses pièces : Désiré, Faisons un rêve, Le Blanc et le noir, L’Illusionniste.

Ce qui, un peu plus tard, inspire à Guitry une toute nouvelle histoire, celle d’Adhémar ou le jouet de la fatalité, les mésaventures d’un pauvre homme qui ne cesse de déclencher l’hilarité autour de lui à cause de son faciès « chevalin ». Un sujet prometteur dont Guitry, hélas sur le point de subir une lourde intervention chirurgicale, ne peut en assurer la mise en scène. Laquelle revient finalement à Fernandel. Et si celui-ci est censé suivre avec précision le découpage technique laissé par le Maître, l’acteur-réalisateur n’en fait en réalité qu’à sa tête et tourne ce que bon lui semble. Inévitablement déçu par le résultat, Guitry ne cache pas sa colère et traîne Fernandel en justice, mais perd le procès. Quant au long-métrage sorti le 14 septembre 1951, il rencontre un joli succès (1.827.368 entrées). Ce qui aurait dû motiver ces deux virtuoses, merveilleusement complémentaires, à poursuivre leur collaboration. En 1950, déjà, celle-ci avait fait des étincelles (Tu m’as sauvé la vie, au théâtre puis au cinéma). Sacha Guitry avait par ailleurs coutume de dire à Fernandel : « Moi, on m’admire. Vous, on vous aime. » Seulement, suite à « l’affaire Adhémar », leur fâcherie ne connaîtra aucune accalmie. Tout du moins, de leur vivant. Ce n’est qu’après la disparition de Guitry – le 24 juillet 1957 – que Fernandel accepte d’enterrer la hache de guerre, en intégrant la distribution de La Vie à deux (1958), hommage cinématographique conçu par Clément Duhour, qui compacte pour l’occasion plusieurs de ses pièces : Désiré, Faisons un rêve, Le Blanc et le noir, L’Illusionniste.

Parallèlement, Fernandel se raccroche à d’autres auteurs et metteurs en scène tout aussi illustres, contemporains ou non : Georges Feydeau et Jean Renoir (On purge bébé, 1931), Guy de Maupassant et Dominique Bernard-Deschamps (Le Rosier de Madame Husson, 1931), Guy de Maupassant et Victor Tourjansky (L’Ordonnance, 1932), Georges Feydeau, Maurice Desvallières et Marc Allégret (L’Hôtel du Libre-Échange, 1934), Paul d’Ivoi, Henri Chabrillat et Maurice Cammage (Les Cinq sous de Lavarède, 1939) ou encore Édouard Bourdet, Maurice Lehmann et Claude Autant-Lara (Fric-Frac, 1939).

Bande-annonce de Fric-Frac

Le rire est Roi dans le Monde

L’acteur a pleinement pris conscience de son ultime atout, ce fameux sourire, qu’il exploite toutefois à bon escient : « Il n’y a pas de fabrique de sourire. J’étais un joli petit garçon, à trois ans. J’avais une figure ronde. Et puis après, à l’âge de sept ans, il m’est venu les dents que vous voyez là. Ce sont les mêmes ! Ce sont celles que j’avais quand j’avais sept ans… Forcément, dans une figure d’enfant, les dents paraissaient beaucoup plus grandes que dans un visage d’adolescent. Alors à mesure que j’ai grandi, à mesure que ma figure est devenue la figure d’un adulte, mon sourire s’est épanoui. Et c’est à ce moment-là que mon sourire est devenu COMMERCIAL. J’ai profité de cela lorsque j’ai fait du tour de chant d’abord, et du cinéma ensuite. J’ai profité de ce sourire pour donner un peu de bien-être à tous les spectateurs, car vous savez que le rire est Roi dans le Monde. Lorsqu’on a fait rire, on peut tout se permettre. C’est pour ça que je me suis tout permis, et grâce à ce sourire, je suis arrivé à cette situation mondiale, et c’est aux spectateurs que je le dois, aussi bien belges que français, que suisses, qu’anglais, qu’américains. De tous les pays ! Ce dont je les remercie. »

Et à peine s’impose-t-il au cinéma, qu’un énième nom, et pas des moindres, l’approche : Marcel Pagnol. Ce dernier lui rend une visite de courtoisie vers la fin de l’année 1932, lorsque Fernand joue Oh ! Qué Combine au théâtre des Variétés de Marseille, une ville où ils ont tous les deux grandi sans jamais s’y croiser. « Mais maintenant on ne se quitte plus, lui assène Pagnol, puisque nous sommes des amis d’enfance ! » En vérité, ils ne feront « que » six films ensemble, le tout étalé sur une vingtaine d’années : Angèle en 1934, Regain en 1937, Le Schpountz en 1938, La Fille du puisatier en 1940, Naïs en 1945, et Topaze en 1951. Une association à laquelle Fernandel souscrit avec joie : « Quand un homme comme Pagnol vous propose de travailler avec lui, on dit oui immédiatement. Sa personnalité suffit. Il n’y a pas un dialoguiste, quel qu’il soit, qui arrive à la perfection des dialogues de Marcel Pagnol. Et s’il n’était pas aussi fainéant – car il est du Midi, ne l’oublions pas –, il aurait pu écrire beaucoup plus de films. Mais ce qu’il a fait, il l’a bien fait, et je suis heureux et fier d’en avoir été l’interprète. » Il souligne : « Lorsqu’on tournait avec Pagnol, ce n’était pas du cinéma que l’on faisait. On jouait aux boules, on déjeunait le matin, on déjeunait le midi, et très souvent, quand on arrivait au soir, on n’avait pas tourné de la journée. On repartait, il me disait : « Alors, à demain. » Et le lendemain, on recommençait. C’est comme ça que nous avons fait des films. »

L’entente entre les deux hommes a tout de même ses failles. Pagnol s’agace notamment de l’hyperactivité de Fernandel, au point d’accepter tout et n’importe quoi : « Fernand, c’est l’homme des grands rôles. Au lieu de tourner toujours Mon cul sur la commode, tu sais ce qu’il devrait tourner ? Il devrait tourner Cyrano de Bergerac ! Cyrano, c’est un grand enfant, qui fonce en avant, sans réfléchir, et qui emporte tout. C’est Fernand, ça. Sinon, Don Quichotte ! Ce sera le rôle de sa vie. Il n’y a pas au monde un autre comédien à la hauteur du personnage. Il n’y a que lui. Il y sera inoubliable ! » Fernandel lui fait savoir en retour : « Mais pourquoi il ne me le fait pas tourner, lui, Marcel, ce Don Quichotte ? Je ne lui ai jamais dit non ! » Malheureusement, cela ne se fera jamais.

Leur bisbille atteint son point culminant sur le plateau de Topaze, où les deux hommes, ne s’adressant plus la parole, sont obligés de passer par un intermédiaire :

« Vous irez dire à ce monsieur qui signe les dialogues que je les trouve pénibles.

– Allez dire à ce monsieur qui dit si mal mes beaux dialogues que je le trouve très fatigué. »

Belle ambiance ! Et cela ne peut durer. C’est pourquoi, en 1952, Fernandel repousse l’offre de jouer Ugolin dans Manon des Sources, un rôle pourtant écrit sur-mesure : « Le Boulanger, explique Pagnol, c’est le mythe du pain. Manon, c’est le mythe de l’eau. J’ai fait Le Boulanger avec Jules (Raimu). Je ferai la Manon avec Fernand. » Marcel ne s’attendait pas à ce rejet, et il lui en tiendra longuement rigueur. En revanche, lorsqu’il apprend, à l’orée des années 1970, que Fernandel n’en a plus pour très longtemps à vivre, il s’empresse de revenir vers lui, avec un « faux projet » de taille, ne serait-ce que pour le rebooster psychologiquement : « Je suis venu te voir parce que, c’est décidé, je vais retourner Marius, Fanny et César. Aujourd’hui, déjà, le public supporte mal qu’un film ne soit pas en couleurs. D’ici quelques années, le film en noir et blanc, on ne voudra même plus le projeter. Alors, j’ai pris ma décision : je vais tourner une nouvelle version en couleurs de la trilogie. Et je suis venu te demander officiellement si tu accepterais de reprendre le rôle de César. Il n’y a que toi pour remplacer le pauvre Jules. Un autre, il ne me le pardonnerait pas ! Toi, ça lui fera plaisir… Tu jouerais César. Et Franck, ton fils, nous jouera Marius. Il sera formidable. Qu’est-ce que tu en penses ? » Fernandel est évidemment ravi. Mais la Mort, elle, s’y opposera.

LE SIMPLET ET LA CONTINENTAL

En 1940, l’envahissement des troupes allemandes sur le sol français engendre d’énormes bouleversements. Et le monde artistique n’est pas épargné. Le comédien Marcel Dalio, dont le portrait sert à représenter « le Juif typique » sur les affiches nazies, s’enfuit aux États-Unis (après de longues péripéties), et à l’instar du cinéaste Jean Renoir, qui le dirigea un an plus tôt dans La Règle du jeu. Jean Gabin, de son côté, rejoint la Force Navale afin de combattre l’ennemi. D’autres, pour ne pas dire la plupart, restent en France, où ils continuent de vivre tant bien que mal. Certains résistent, ou collaborent, sans toujours s’en rendre compte. Déraison ? Inconscience ? Provocation ? On y voit par exemple Arletty s’enticher d’un officier allemand, Michel Simon arborer aux yeux de tous l’étoile jaune – alors qu’il n’est pas concerné – ou Guitry faire mine de pactiser avec l’occupant pour permettre la réouverture des théâtres parisiens d’une part, et pour venir en aide à de nombreux Juifs d’autre part.

Tout comme son camarade Raimu, Fernandel exclut quant à lui l’idée de quitter Marseille. Cette ville, ce sont ses racines. En 1941, de passage à la Capitale pour raisons professionnelles, il se justifie : « Démobilisé dans le Midi, j’y suis resté. J’ai ma villa. Tous mes parents s’y trouvent et ma femme et les petits s’y plaisent. D’ailleurs, je voudrais rentrer le plus tôt possible. Mes devoirs de père me réclament : ma plus jeune fille et mon petit Ignace sont malades. » Mais la situation évolue rapidement. Une fois sa belle propriété des Mille Roses réquisitionnée par les Allemands, il se pose provisoirement à Carry-le-Rouet, puis s’envole pour Paris entouré des siens, ne conservant que le strict nécessaire. Sur place, Fernandel maintient ses activités. On l’entend d’abord chanter sur Radio-Paris, là où plusieurs de ses confrères refusent de se rendre. L’acteur accepte ensuite de tourner trois films produits par La Continental, société cinématographique créée en 1940 par Joseph Goebbels dans un but de propagande, financée par des capitaux allemands, et dont le superviseur se nomme Alfred Greven. Elle est à présent la seule autorisée à exercer en ce domaine. Sa mission : appliquer la censure nazie sur l’ensemble des films français. Pas un ne peut être développé sans son aval.

Or, il se trouve que Greven est un inconditionnel de Fernandel, et il lui déroule par conséquent le tapis rouge. Pour autant, le comédien ne se précipite pas dans la gueule du loup. Il réfléchit, discute avec son entourage, et se renseigne. Le contexte termine de le convaincre. En 1941, les salles de cinéma font le plein comme jamais. En fin de saison, ce sont près de quatre-cent millions de francs qui sont récoltés grâce aux ventes de billets. La population est en recherche constante d’évasion et de divertissement. Ne pouvant manger à leur faim, les spectateurs se nourrissent « culturellement » et tentent, par la même occasion, d’oublier les problèmes du quotidien. Cinémas, théâtres et bibliothèques sont ainsi pris d’assaut, et tous pulvérisent des records d’entrées.

Certains observateurs remarquent que Fernandel tourne pour La Continental ses plus mauvais films. Faut-il y interpréter une certaine forme de Résistance ? Parmi ces luxueux navets, il y a Simplet (1942) écrit par Carlo Rim, suivi d’Adrien l’année suivante, d’après la pièce de Jean de Letraz, tous deux mis en scène par Fernandel, lequel répond ainsi à la condition sine qua non qu’Alfred Greven impose pour produire ces longs-métrages : « Nous voulons croire que Monsieur Fernandel aura l’intelligence d’accepter… » insiste-t-il auprès des auteurs. Des propos lourds de sens. L’artiste s’y plie, forcément, et accouche d’œuvres certes sans intérêt, mais suffisamment divertissantes pour contenter une partie de son public. Carlo Rim l’assure et complète : « Simplet, film mineur, trouva chez les mineurs un public enthousiaste. Les enfants adoptèrent Fernand qui ne fut plus pour eux que Simplet. Les grandes personnes, avouons-le, se montrèrent dans l’ensemble beaucoup plus imperméables aux grâces de ce conte. »

LA CULTURE DU CONCOMBRE

En quarante ans de carrière, l’acteur a participé à près de cent-trente longs-métrages, dont une majorité en tant que vedette. Et, inéluctablement, sa filmographie regorge de « niaiseries. » À l’époque, on parle déjà de « navet » mais Fernandel, lui, utilise plus souvent le terme de « concombre ». Il n’en a pas honte, et lorsqu’on l’interroge à ce sujet, il affronte la question sans ambages : « Mes navets ! Mes navets ! Oui. Il paraît que j’en ai commis quelques-uns. Je sais qu’on me le reproche parfois. Et je veux bien plaider coupable. Mais, je vais vous dire : ils ont bien de la chance ceux qui peuvent savoir d’avance quand ils commencent à préparer un film que ça va être un navet. Ils sont plus forts que Madame Soleil. Un jour, avant la guerre, j’ai tourné un film. L’histoire était de Jacques Perret, qui est un grand écrivain, et qui a écrit en particulier Le Caporal épinglé, qui est un grand livre. Et l’adaptation et les dialogues étaient de Jacques Prévert, qui n’est pas n’importe qui. Et pour finir, ça a donné Ernest le Rebelle, un navet de Fernandel ! Un navet muscat, un navet reconnu, étiqueté, authentifié, cité partout comme exemple de navet. Bon, vous allez me dire : « C’est probablement la faute au metteur en scène. » Le metteur en scène, c’était Christian-Jaque, le même Christian-Jaque qui, avec l’histoire d’un auteur inconnu et oublié, Paul Fékété – je dis son nom parce qu’il le mérite bien et pour vous montrer que c’est bien vrai que vous l’avez oublié – m’avait fait, juste avant, François 1er, qui fait rire les populations depuis trente ans, et qui les fera rire trente encore, au moins. »

Le problème est que Fernandel ne sait pas s’arrêter. L’idée-même d’un congé inhabituel le stresse. Chaque année, ses vacances sont à dates fixes, l’été et à Noël, éventuellement quelques jours en plus, entre deux tournages. Mais pas davantage. Le reste de l’année, il est sur un plateau de cinéma. Il aime son métier, et ne peut s’en détacher. Dans son métier, il ne manque pas, ceux qui ont souffert d’un interminable arrêt de travail, contraint et forcé, provisoire ou définitif. Fernandel, lui, veut à tout prix éviter cela. C’est la raison pour laquelle, en guise d’« exorcisme », l’artiste privilégie la quantité, quasi irréfrénable, au détriment d’une qualité, elle, immuable. Ginette Leclerc, sa partenaire dans Le Chômeur de Clochemerle (Jean Boyer, 1957), révèle par ailleurs : « Entre un très bon film qu’il aurait tourné à Paris et un film moyen qu’il aurait tourné dans le Midi, Fernandel choisissait le Midi. Il préférait son ambiance familiale à la qualité d’un film. Alors on disait : « Il fait des navets. » Mais il savait bien qu’il faisait des navets : il n’était pas fou ! Il préférait cela. Il ne voulait pas se contraindre à chercher des sujets plus importants… »

Surtout, Fernandel ne souffre d’aucune lassitude. Il a beau cumuler les contrats, ce métier continue de l’émerveiller, et c’est toujours avec un fol élan, le sourire sincère et la rigueur au ventre, qu’il aborde chaque nouveau projet. Raimu : « Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi pur. Fernand croit toujours à ce qu’il fait, même s’il fait de la merde. C’est une supériorité énorme. Le résultat, c’est qu’avec ses films les plus mauvais, il réussit quand même à toucher son public. Parce que le public, quand tu le couillonnes, il s’en aperçoit tout de suite. Et ça ne lui plaît pas ! »

En 1963, Le Bon Roi Dagobert de Pierre Chevalier est un des premiers de sa longue filmographie à se prendre une claque mémorable : 980.520 entrées cumulées. Une bien piètre comédie, il est vrai, heureusement incarnée par le fleuron de l’époque : Gino Cervi – le cultissime Peppone dans la saga Don Camillo –, Jacques Dufilho, Dario Moreno, Michel Galabru, Marthe Mercadier, Darry Cowl, Pierre Doris… et Fernandel, qui s’amuse malgré tout comme un fou, sous les frasques de ce Roi maladroitement culotté. À sa sortie, l’acteur survend même le produit avec vivacité : « Le Roi Dagobert sera le film comique, je ne dirais pas du Siècle, puisqu’il y a eu François 1er voilà vingt-sept ans, mais de ces dernières années. » Raté ! Les spectateurs lui font cette fois clairement comprendre qu’il a dépassé les bornes. Deux reproches lui sont adressés : d’avoir accepté un mauvais scénario et de faire beaucoup trop de films. Cette année-là, avec Dagobert, on en compte cinq : En avant la musique de Gérard Bianchi, Le Voyage à Biarritz de Gilles Grangier, Blague dans le coin de Maurice Labro, La Cuisine au beurre de Gilles Grangier. Et si Fernandel peut s’enorgueillir d’avoir attiré – essentiellement sur son simple blaze – dix millions de fans en moins de neuf mois, sa « recette » commence à lasser. Ce dont il prend conscience. Sa femme, Henriette, est également là pour le lui rappeler : « Tu sais, Fernand, je suis allée voir ton dernier film cet après-midi. Hé bé, à la sortie, j’étais pas très fière. Tu vois, j’aurais pas aimé que quelqu’un me reconnaisse et dise tout haut : « Vé, c’est madame Fernandel ! » J’aurais eu un peu honte. » Après tout, le public a toujours raison, et Henriette en est la plus digne représentante.

Fernandel parle de l’évolution dans le comique – Sept jours du monde – (10 avril 1964)

DES CLASSIQUES À LA PELLE

En dépit de quelques ratés, Fernandel tourne incontestablement une majorité de bons films, au point de devenir la première grande star du cinéma parlant hexagonal. Ou presque. Devant cette affirmation, l’acteur aimait rectifier : « Le soir de la première du Schpountz, un bon ami, ravi de mon triomphe, après m’avoir serré dans ses bras tellement fort qu’il avait failli m’étouffer, m’a dit : « Ça y est, maintenant, Fernand, c’est toi le numéro 1 ! » Je lui demande : « Et Raimu ? » Il me répond : « Lui, il est « hors concours. » Et ça a été comme ça toute ma vie. Toute ma vie, j’ai gardé Jules en point de mire. Comme le lapin en peluche après qui on fait courir ces grands fadas de lévriers dans les courses de chiens… Sauf que Jules, croyez-moi, il était pas en peluche. Oui, Jules, je l’aimais beaucoup. Mais toute ma vie, ça a été comme une petite pierre au fond de mon soulier. »

En tout, plus de deux-cent millions de spectateurs se sont déplacés dans les salles obscures entre 1931 et 1970 pour rire – à quelques exceptions près – des irrésistibles prouesses du comédien. Fait unique dans l’Histoire du Septième Art, Fernandel ne souffre même d’aucune concurrence, si ce n’est… la sienne ! En 1952 – pour ne citer que cette année-là – il est la vedette de quatre longs-métrages, et chacun d’eux, sans exception, remporte un immense succès : La Table aux crevés de Henri Verneuil : 3.120.959 spectateurs, Coiffeur pour dames de Jean Boyer : 3.922.252, Le Fruit défendu de Henri Verneuil : 4.002.100, et Le Petit monde de Don Camillo de Julien Duvivier : 12.790.676 ! Mieux : beaucoup deviennent des classiques instantanés qui perdurent encore aujourd’hui. Il faut dire que Fernandel, outre son énorme capital sympathie auprès du public, cultive l’art du renouvellement. De la comédie au drame, en passant par le conte merveilleux, le polar, le film d’époque, le western ou le fantastique, l’acteur s’essaie à tout. Une curiosité incessante qui plaît, et pour cause, puisqu’elle le conduit très souvent à d’heureuses réussites : Le Rosier de Madame Husson de Dominique Bernard-Deschamps (1931), Un Carnet de bal de Julien Duvivier (1937), L’Armoire volante de Carlo Rim (1948), Casimir de Richard Pottier (1950), Le Couturier de ces dames de Jean Boyer (1956), L’Homme à l’imperméable de Julien Duvivier (1957), L’Assassin est dans l’annuaire de Léo Joannon (1962).

François 1er

Citons aussi François 1er de Christian-Jaque, ou les aventures d’Honorin, régisseur de théâtre. Mort de trac à l’idée de remplacer un comédien défaillant, celui-ci s’endort chez son ami Cagliostro et se réveille quelques siècles en arrière, à la cour du roi François 1er ! Sorti en 1937, le film marque principalement les esprits avec une scène, où l’on voit Fernandel torturé jusqu’aux larmes, les pieds léchés par une chèvre. Un moment d’anthologie (qui illustre d’ailleurs l’affiche du long-métrage), mais qui, en coulisses, s’avère excessivement complexe à réaliser. L’animal n’écoute guère et, surtout, n’est absolument pas attiré par les arpions du comédien, malgré le miel et diverses friandises badigeonnés sur ses orteils. Ce n’est qu’avec du tabac (!) que la biquette se décide enfin à jouer son rôle, non sans mordiller la star au passage. Christian-Jaque se rappelle : « Ce pauvre Fernand, les pieds en sang, devenait fou de rage. La bande son que l’on entend durant la scène n’est pas du tout truquée. J’ai gardé les cris et les gloussements de Fernandel. Je n’ai coupé qu’une seule chose : les injures qu’il m’adressait ! » L’accueil du public est tel, que Fernandel (peu rancunier) et Christian-Jaque envisageront, trente ans plus tard, d’en faire un remake, en couleurs. Sans suite, curieusement.

Le Mouton à cinq pattes

Autre classique, Le Mouton à cinq pattes (1954) est une comédie à sketches d’Henri Verneuil qui permet à l’acteur d’incarner pas moins de six rôles : un vieux père, Édouard Saint-Forget, et ses quintuplés, Alain, Bernard, Charles, Désiré, Étienne. Au-delà de la performance technique – les personnages interagissent de temps à autre au sein d’un même plan –, on retient surtout l’incroyable diversité avec laquelle Fernandel aborde ces multiples caractères. S’il se permet une étonnante autocitation (Charles, abbé de son état, s’avère être le sosie de Fernandel, interprète de Don Camillo au cinéma !), l’acteur mise ici sur de l’inédit. Pour preuve, la représentation d’Édouard, vieillard caractériel, ou d’Étienne, un marin façon « loup de mer », bourru à souhait. Encore une fois, Fernandel ne recule devant aucun défi, et cela paye. Outre ses quatre millions de spectateurs, l’œuvre obtient une nomination aux Oscars, catégorie Meilleur Film étranger. Autre qualité du film, Le Mouton à cinq pattes propose l’unique face à face digne de ce nom entre Fernandel et Louis de Funès. Les deux acteurs se sont déjà croisés (dans Boniface somnambule (1951) de Maurice Labro notamment). Mais devant la caméra de Verneuil, ils forment un véritable duo que l’on aurait aimé retrouver ailleurs : parce qu’il juge Désiré, laveur de carreaux (Fernandel), à l’article de la mort, Pilate, épouvantable croque-mort (de Funès), lui alloue une importante somme d’argent, en échange d’une simple signature, qui obligera le frère de Désiré à payer ses prochaines et luxueuses obsèques. Au beau milieu de l’action, de Funès se targue d’une amusante invention : une petite moue de la bouche, façon tic, qu’il répète inlassablement, aux termes de chacune de ses répliques. Fernandel, amusé, imite son partenaire, et s’en moque. Ainsi, il hérite de l’effet comique et relègue son partenaire au second plan. Fin de la première prise. Louis s’isole, abattu. Henri Verneuil, conscient de cette maladresse, prend Fernandel à part : « Écoute, Fernand, tu es la vedette, tu fais déjà six personnages. Lui n’a qu’un quart d’heure, alors laisse-le au moins développer son jeu sans lui faire de l’ombre avec sa grimace. » De cette confrontation, un tantinet ardue au départ, germera progressivement une sincère amitié. En 1979, dans l’émission télévisée Les Rendez-vous du Dimanche, de Funès rend un vibrant hommage au Marseillais, disparu depuis huit ans : « Fernandel m’a beaucoup aidé. Il m’a fait démarrer dans des petits rôles avec lui. Puis dans des rôles plus intéressants. J’ai pris des grandes leçons en voyant Fernandel tourner. C’était un charmant monsieur. On m’avait dit : « Il prend toujours la face, il vous met toujours de dos. » Avec Fernandel, quand c’était à moi de parler, j’étais toujours de face. C’était un très grand Maître dans son art. »

Ali Baba et les 40 voleurs

Juste après Le Mouton à cinq pattes, Fernandel fait encore sensation, en endossant le turban d’un célèbre personnage issu de la culture persane : Ali Baba. Un vieux projet de Jacques Becker : « Il y a bien longtemps que j’avais envie de tourner Ali Baba et les quarante voleurs pour m’amuser. J’avais songé, il y a dix ans, le faire avec Fernand Ledoux. Mais à cette époque, il était impossible de tourner en Afrique du Nord. J’avais donc renoncé. Lorsqu’on me proposa récemment de faire un film avec Fernandel, j’ai pensé qu’il serait un magnifique Ali Baba. » Magnifique, sans nul doute, mais à quel prix ! À son retour du Maroc, l’acteur affirme : « J’ai drôlement maigri ! Je suis en forme, hé ? Le soleil, c’est encore rien, mais l’opérateur Robert Lefebvre avec ses lumières pour l’Eastman Color, il m’a fait fondre le suif… Un vrai mouton ! Maintenant, j’ai le poids idéal : 76 kilos pour 1,76 m ! Ça ne m’était jamais arrivé ! » En tout cas, le film et son interprète font plus ou moins l’unanimité lorsqu’il est présenté aux spectateurs, ainsi qu’aux critiques, le 24 décembre 1954. Parmi ses défenseurs, François Truffaut – alors plume acerbe des Cahiers du Cinéma – crée la surprise en défendant corps et âme ce nouveau long-métrage : « À la première vision, Ali Baba m’a déçu, à la seconde ennuyé, à la troisième passionné et ravi. Il faut avoir dépassé le stade de la surprise, il faut connaître la structure du film pour que s’évanouisse la sensation de déséquilibre tout d’abord éprouvée. » Il ajoute, en plus : « Ali Baba et les quarante voleurs constitue un extraordinaire document sur un monument nommé Fernandel. »

La Vache et le prisonnier

Enième pièce maitresse dans la carrière de Fernandel, La Vache et le prisonnier (1959) s’inspire d’Une Histoire vraie (1945), écrit par Jacques Antoine, ou le récit d’un soldat français, Charles Bailly, retenu prisonnier en Allemagne durant la Seconde Guerre, et qui cherche à fuir, en compagnie d’une vache. Au préalable, pas moins de deux metteurs en scène s’intéressent grandement à ce sujet : Henri Verneuil et Claude Autant-Lara. Chacun se bat pour en saisir les rênes. L’un souhaite porter le projet avec Fernandel, l’autre avec Bourvil. L’affaire est à ce point complexe qu’elle connaît un écho national et doit passer par la Justice pour trouver une issue susceptible de départager les compétiteurs. Verneuil emporte finalement la partie, et Autant-Lara se console en jetant son dévolu sur un autre animal, La Jument verte, d’après Marcel Aymé. Fernandel, heureux de cette victoire, délivre dans La Vache et le prisonnier une interprétation magistrale, certainement même la plus belle de toute sa carrière, loin des mimiques auxquelles il nous a habitué depuis ses débuts et qui ont forgé sa gloire. Alors qu’il assure la promotion du film, lors d’une soirée de gala, le 14 décembre 1959, le comédien en informe ses fans : « Quand on tourne La Vache et le prisonnier, on dit tout de suite : « Fernandel habillé en soldat, on va rigoler ! Surtout avec une vache. » Et beaucoup de personnes m’ont posé la question : « C’est bien le prisonnier que vous faites dans le film ? » C’était un peu lourd, mais enfin gênant. (Rires) » Il ajoute : « J’ai évité les scènes vaudevillesques. Avec mon ami Verneuil, nous avons décidé de faire un film d’une humanité touchante. J’espère y être arrivé. Et si ce film est cité plus tard comme un de mes succès, j’aurais gagné la partie. » 8.849.752 spectateurs le certifient. À ses côtés, ladite vache, de son prénom Marguerite, d’apparence semblable à n’importe quelle autre, et pourtant… En amont, le réalisateur en a casté six-cent (!) avant de procéder à un choix minutieux. Et, sitôt le tournage achevé, l’heureuse élue est récompensée comme il se doit. Elle échappera à son funeste destin – l’abattoir – et terminera ses jours, paisiblement, sous la fine pluie de Normandie.

La Cuisine au beurre

N’oublions pas, pour terminer, La Cuisine au beurre (1963) de Gilles Grangier. À l’aube des années 1960, Fernandel subit une succession d’échecs : Crésus de Jean Giono, Le Caïd de Bernard Borderie, et Dynamite Jack de Jean Bastia. Il ne peut continuer comme ça. Il le sait. De son côté, Bourvil cartonne : La Traversée de Paris et La Jument verte de Claude Autant-Lara, Le Bossu et Le Capitan d’André Hunebelle – sans parler du Corniaud de Gérard Oury qui pointe déjà le bout de son You koun koun (prévu pour l’année 1965). Dès lors, pourquoi ne pas envisager une table ronde ? Cette rencontre antagonique entre les deux stars, l’une normande, l’autre marseillaise, paraît inéluctable. À l’origine cependant, le producteur Robert Dorfmann n’a qu’un vague désir : créer « un couple de comiques » au cinéma. Trois options se présentent à lui : Fernandel & Bourvil, Bourvil & Louis de Funès ou Fernandel & Louis de Funès. Il en parle au réalisateur Gilles Grangier. Remarquable faiseur (Archimède le clochard, Les Vieux de la vieille, Le Cave se rebiffe, Le Gentleman d’Epsom), l’homme a aussi pour avantage de connaître parfaitement ces différents comédiens. Dix ans plus tôt, il dirigeait Bourvil et de Funès dans Poisson d’avril et, en 1962, Fernandel dans Le Voyage à Biarritz. De Funès n’est pas encore tout à fait au même rang que les deux autres, mais son nom résonne de plus en plus fort aux oreilles des professionnels, ainsi que de la presse et du public. Mais, par mesure de précaution, Grangier opte pour le couple Bourvil-Fernandel. Dorfmann valide, et lance le contrat. Chacun signe. Titre du projet : Les Deux époux. Les médias en font rapidement leur choux gras. Fernandel tempère, et insiste sur le fait qu’il s’agit bien d’un titre provisoire : son nom, accolé à celui de Bourvil, au-dessus de ces mots, pourrait prêter à confusion et rappeler une de ces chansons passées, On dit qu’il en est. Ce qui n’est absolument pas le sujet du film.

Puis, après mûres réflexions, on s’arrête sur La Cuisine au beurre, au grand soulagement de Fernandel. Ne manque plus qu’un scénario ! Pour l’heure, seul un vague postulat a permis de monter l’affaire : une femme, croyant son époux mort à la guerre, a refait sa vie avec un autre. Puis, un jour, le premier refait surface… C’est en effet léger et pas très original. En 1940, Wesley Ruggles a déjà adapté pour le cinéma une pièce de W. Somerset Maugham, Too many husbands (Trop de maris, in french), au thème plus que similaire. En attendant un meilleur développement, le tournage de cette comédie s’amorce, et l’équipe improvise. Ce qui n’est pas sans agacer Fernandel. Il abandonne le plateau quatre semaines durant (!) et profite de ces « vacances forcées » pour aller à la pêche. À son retour, il prend les choses en main. Trop, peut-être. Et au détriment parfois de son gentil partenaire. Gilles Grangier : « Bourvil était en admiration devant Fernandel. J’ai été obligé de le secouer pour qu’il ne se fasse pas bouffer tous les plans, parce que l’autre, il était costaud : il partait de dos, et finissait de face. Parfaitement ; je l’ai vu faire plusieurs fois et c’était insensé. Alors j’ai dû défendre Bourvil sans que Fernandel s’en aperçoive. » Suite à quoi, le duo ne se reformera jamais. Dommage. La Cuisine au beurre parvient à combler les estomacs de millions de spectateurs (6.396.439), et bon nombre d’entre eux se délectaient par avance d’éventuelles nouvelles recettes.

Fernandel et Jean Gabin en 1964 à propos de la GAFER

L’Âge ingrat

En 1964, c’est un autre duo que Grangier réunit : Fernandel et Jean Gabin. Il est d’abord question entre eux d’une flamboyante comédie musicale intitulée Les Feux de la rampe, mais on craint la comparaison avec un certain Charlie Chaplin. L’équipée se rabat alors sur L’Âge ingrat : deux étudiants amoureux persuadent leur famille respective, l’une normande, l’autre marseillaise, de se rencontrer. Ce qui donne lieu à de multiples accrocs… Là encore, l’intrigue ne brille pas par son originalité. Malgré tout, elle convient à Gabin et à Fernandel, qui en profitent pour créer leur société de production, la GAFER (pour GAbin et FERnandel). La bonne humeur est au rendez-vous… jusqu’à la sortie du film. Un peu moins de trois millions de spectateurs se déplacent. Ni succès, ni bide, simplement une déception. Grangier admettra plus tard qu’il n’a pas su tirer profit de cette confrontation.

PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU…

« Moi, Fernand Contandin, me consacre aujourd’hui et pour toujours à Votre service. Je promets de Vous honorer toute ma vie d’un culte spécial, d’être toujours l’enfant fidèle de cette congrégation qui Vous est consacrée et de répandre Votre culte parmi les jeunes gens. » Tels sont les propos tenus par le futur Fernandel, alors âgé de huit ans, dans une lettre écrite au cours de son catéchisme.

Et le moins que l’on puisse dire est qu’il a tenu parole. Exception faite de L’Auberge rouge (1951) de Claude Autant-Lara, et où l’institution religieuse en prend pour son grade, rarement un comédien ne se sera à ce point consacré à Dieu, ainsi qu’à sa bonne parole, durant son parcours. Au travers du personnage de Don Camillo, ce petit curé de campagne aux méthodes musclées mais sempiternellement bienveillant, Fernandel gratifie le Christianisme d’une publicité inouïe. Et lui-même en récolte quelques fruits : « Un jour, je trouve dans mon courrier une lettre avec cette adresse sur l’enveloppe : « Don Camillo en Italie. » Les postiers avaient pensé tout naturellement qu’elle était pour moi. C’était une lettre bien émouvante : des gens de Marseille qui m’écrivaient, mari et femme. Après vingt ans de mariage pendant lesquels ils n’avaient pas pu avoir d’enfant, un petit garçon venait de naître. Ils me disaient : « Très cher Don Camillo, nous sommes presque des vieux. Et nous voudrions que ce petit soit heureux. Alors nous avons pensé que peut-être vous pourriez venir nous le baptiser. Nous n’en avons pas encore parlé à M. le curé, mais nous sommes sûrs qu’il acceptera et que si c’est vous qui le baptisez, notre petit sera un bon chrétien et un homme fait pour le bonheur. » Et dire que Fernandel a failli passer à côté de tout cela…

À l’origine, Don Camillo est un roman (Mondo Piccolo : Don Camillo), écrit en 1948 par l’italien Giovannino Guareschi, et qui rencontre un vif succès à travers le monde. Hollywood pose une option dessus : on parle de Frank Capra à la mise en scène, et de Bing Crosby dans le rôle-titre. Mais la production capote, et Don Camillo revient sur ses terres d’origine. L’Italie s’associe avec la France pour être sûre de mener l’entreprise à son terme. Puis, Guareschi imagine Gino Cervi sous les traits du héros, et se réserve quant à lui le personnage de Peppone, bien que n’étant pas comédien ! La réalisation est ensuite attribuée à Julien Duvivier, l’un des cinéastes les plus brillants de sa génération (La Belle équipe, Pépé le Moko, La Fin du jour, Panique…). Celui-ci s’oppose toutefois à la distribution envisagée par l’auteur (lequel a passé des essais qui se sont avérés désastreux !) et son poids est tel qu’il parvient à imposer le nom de Fernandel, après avoir pensé à Jacques Morel, Pierre Brasseur et Jacques Eyser de La Comédie-Française. Dès lors, Cervi hérite du rôle du communiste Peppone (Eyser le double en français) et Guareschi se contente de superviser le bon déroulement des opérations du coin de l’œil. Il n’y a plus qu’à convaincre Fernandel. Il hésite. L’Auberge rouge lui a laissé un mauvais souvenir, et il ne se voit pas refaire un ecclésiastique, aussi sympathique soit-il : « Un moine ici, un curé là, encore un peu et il ne me restera plus qu’à rentrer dans les ordres pour de bon ! » Fuyant la responsabilité d’un refus franc et catégorique, il préfère décourager les producteurs en exigeant un cachet considérable. Mais à malin, malin et demi : contre toute-attente, ceux-ci acceptent et, désormais à cours d’argument, Fernandel n’a plus d’autre choix que de s’impliquer.

Le tournage s’étale sur plus de deux mois, entre septembre et novembre de l’année 1951, sans gros incident. Se confiant à Raymond Castans, journaliste et ami proche, Fernandel aborde même très respectueusement le nom de Duvivier : « Je l’ai toujours considéré comme un grand metteur en scène. Je l’admirais pour les beaux films qu’il avait fait tourner à Jean Gabin. Mais nous avions des différences, oui. À part l’estime que je portais à son talent et dont je crois qu’elle était réciproque, tout nous séparait. D’abord, moi, je suis de Marseille. Et lui, il était de Lille. Et puis, je crois que je passe pour avoir plutôt bon caractère. Lui avait une réputation effroyable de type impossible. » De cette joyeuse opposition découle un pur bijou, auquel les spectateurs adhèrent massivement. Projeté au Rex, Berlitz, Gaumont Palace et Colisée dès le 4 mai 1952, Le Petit monde de Don Camillo y bat en effet des records de fréquentation. 2.520.873 paroissiens viennent se confesser en exclusivité dans les salles de la Capitale. Du jamais vu ! Et son circuit d’exploitation se clôt à l’automne sur une apothéose provençale : plus de dix millions d’entrées supplémentaires. Un triomphe incontestable, qui consacre définitivement son acteur vedette : « Si le bon Dieu m’a fait comme je suis, s’autocomplimente Fernandel, c’est peut-être aussi qu’il comptait sur moi, un peu, pour aider mes semblables à supporter leurs peines. »

Un second volet est sitôt envisagé – les prises de vue débutent le 1 décembre 1952 – avec la même équipe : Duvivier au scénario (toujours d’après Guareschi) ainsi qu’à la mise en scène, Barjavel pour les dialogues, et Fernandel, Gino Cervi, Jean Debucourt (la voix du Jésus) devant la caméra. Sobrement titré Le Retour de Don Camillo, le film poursuit sans risque l’aventure initiale. Les spectateurs plébiscitent à la majorité. 7.450.944 tickets vendus rien qu’en France. Et cela aurait pu s’arrêter là. Dans la première version du script, il avait été envisagé que Don Camillo meurt. Et cela plaisait énormément à Fernandel : « C’était nécessaire. Sinon on va m’obliger à tourner un jour Le Fils de Don Camillo ou Don Camillo contre Frankenstein. Cette mort de Don Camillo, Julien Duvivier l’avait préparé. À la fin du film, Don Camillo mourait noyé en voulant sauver ses ouailles d’une crue du fleuve. Il montait au Ciel. Il n’y était pas du tout dépaysé. Parce que le Ciel, c’était son village ! Exactement. À peine arrivé, qu’apercevait-il à côté de Saint-Pierre et l’attendant, les bras ouverts ? Peppone. C’était très beau, très poétique, mais j’aime mieux vous dire que quand Duvivier a lu sa fin aux producteurs, c’était comme s’il leur avait fait éclater la bombe atomique sous le nez. » Duvivier est assurément menacé d’un renvoi. Mais ne pouvant accepter pareille situation, Fernandel intimide à son tour, et refuse toute idée de suite si Duvivier n’est plus aux commandes. La tension monte, et retombe, après acceptation d’un compromis général : Don Camillo ne mourra pas, et chacun conservera son poste.

Fernandel à propos de son rôle de Don Camillo – Cinéma (2 octobre 1965)

S’en suivent trois autres adaptations avec le casting originel, La Grande bagarre de Don Camillo (Carmine Gallone, 1955), Don Camillo Monseigneur (Carmine Gallone, 1961), et Don Camillo en Russie (Luigi Comencini, 1965). Des péripéties à New York, un temps envisagées, sombrent dans l’oubli. La saga touche à sa fin. Conjointement, en 1969, est publié à titre posthume – Guareschi décède le 22 juillet 1968 – Don Camillo e i giovani d’oggi, traduit en français sous le titre Don Camillo et ses contestataires… avec, pour thème principal, la jeunesse. Pile ce dont a besoin cette pentalogie ! De la fraîcheur. Une revivification. Et Fernandel y croit : « Dans cette histoire, le fils de Peppone est un maoïste, et une nièce de Don Camillo, qu’il ne connaissait pas jusqu’alors, est hippie. Vous voyez ce que ça donne, déjà ! Alors en plus de Peppone qui est communiste, et mon personnage qui est ce qu’il est, tout cela crée beaucoup d’histoires ! Mais des histoires différentes de celles que nous avons vues. Ce ne sera pas uniquement le conventionnel de « Jésus Christ, Don Camillo, et Peppone. » Cette fois, il y a les jeunes. Les jeunes qui rouspètent, et les hippies ne sont pas d’accord avec les maoïstes. Les communistes pas du tout d’accord avec les deux. Et moi, avec personne. À mon avis, je crois que c’est le plus drôle de la série. » L’acteur appelle son ami Christian-Jaque pour prendre en main ce sixième volet. Les contrats sont lancés. Tout se met en place, et le tournage démarre à la mi-juillet 1970 sous les meilleurs auspices… jusqu’à ce que Fernandel, gravement malade, soit contraint de se mettre en retrait. Mais rien n’arrête la production : elle ordonne le maintien des prises de vue, peu importe l’absence du comédien. On mentionne même une hypothétique relève… S’y opposant fermement, son partenaire Gino Cervi se retire immédiatement du projet. Idem pour Christian-Jaque, qui ne conçoit pas un Don Camillo sans Fernandel. D’ailleurs, celui-ci succombe peu de temps après cette retraite prématurée, à la date du 26 février 1971. Par conséquent, le casting du film réintitulé Don Camillo et les contestataires, et désormais mené par Mario Camerini, se recompose entièrement : Gastone Moschin remplace Fernandel sous la soutane et Lionel Stander succède à Gino Cervi. Triste achèvement.

Fernandel tourne le dernier Don Camillo (1 août 1970)

À noter que, dix ans plus tôt, Fernandel avait reçu une proposition encore bien meilleure que celle d’avoir Dieu comme « partenaire ». Dans Le Diable et les dix Commandements, l’acteur incarne en effet le Tout-Puissant, ni plus ni moins, ou une personne qui prétend l’être. L’œuvre se présente sous la forme d’un film à sketches, dialogués par de fines plumes (Michel Audiard, Henri Jeanson, René Barjavel, Pascal Jardin) et au casting quatre étoiles : Lino Ventura, Charles Aznavour, Alain Delon, Louis de Funès, Michel Simon, etc. Définitivement, Fernandel ne peut refuser. Et le fidèle Duvivier, en charge de réaliser le long-métrage, se réjouit de cette nouvelle confrontation avec l’acteur de Don Camillo : « Je vais mettre un point final à la carrière de Fernandel. Après le personnage de Dieu le père, personne ne pourra lui proposer un rôle plus important. » On ne peut lui donner totalement tort. Le Diable et les dix Commandements apparaît même comme l’un des derniers grands films de l’artiste, entre comédie et émotion. Une petite perle à (re)découvrir.

Dernière interview de Fernandel – 15 octobre 1970

LE MOT DE LA FIN

« Très vite, j’ai créé un personnage… Non pas, certes, comme le génial Chaplin, qui a créé un type absolument unique qui a duré pendant toute sa carrière et qui a constitué un événement extraordinaire dans le monde artistique… Nous ne serons jamais que des satellites par rapport à Charlie Chaplin… Je veux dire simplement que, lorsque j’ai commencé au cinéma, j’ai toujours incarné des hommes bons, des hommes au grand cœur, pleins d’humanité, même dans mes films comiques, même dans les films les plus vaudevillesques. Je n’ai jamais commis une mauvaise action. Si bien que le public vient en confiance et en fidélité sur mon nom et dit : « Fernandel est un brave type ! » Et ce brave type que j’ai incarné depuis mes débuts, je tiens à le conserver jusqu’à la fin. » Fernandel

par Gilles Botineau

Pour en savoir plus :

• Raymond Castans, Fernandel m’a raconté (Editions de la Table Ronde et Editions de Provence, 1976)

• Franck Fernandel, Fernandel, mon père (Editions Autres Temps, 2005)

• Jacques Lorcey, Fernandel (Editions Pac, 1981)

• Marcel Pagnol et Nicolas Pagnol, J’ai écrit le rôle de ta vie (Editions Robert Laffont, 2015)

• Carlo Rim, Fernandel (Editions Calmann-Lévy, 1951)

• Andrex, On ne danse plus la java chez Bébert (Editions Presses de la Renaissance, 1998)

• Bertrand Dicale, Louis de Funès, Grimaces et gloire (Editions Grasset, 2009)

• Gilles Grangier, entretiens avec François Guérif, Passé la Loire, c’est l’aventure (Editions Le Terrain Vague, 1989)

• Jean-Philippe Segot, C’était Sacha Guitry (Editions Fayard, 2009)

• Roger Vignaud, Henri Verneuil, les plus grands succès du cinéma (Editions Autres Temps, 2008)

• Christophe Geudin et Jérémie Imbert, Les Comédies à la française (Editions Fetjaine, 2011)

• Philippe Sichler et Laurent Benyayer, Henri Verneuil, raconteur d’histoires (Editions Neva, 2024)

Site web de Fernandel

CineComedies

CineComedies