1965 : sitôt le triomphe de son quatrième long-métrage amorcé (Le Corniaud, 3,5 millions de francs de budget amortis en trois mois d’exploitation seulement, et plus que bénéficiaire avec ses 11.739.783 entrées cumulées en fin de course), Gérard Oury se tourmente. Que faire après ça ? « Bourvil, de Funès, Robert Dorfmann et moi sommes d’accord pour faire un autre film ensemble, mais je me refuse à donner une suite au Corniaud, expliquera-t-il plus tard. Je ne remettrai pas les pieds dans les mêmes chaussures, si vernies soient-elles. » Encore faut-il déceler une idée à la hauteur de ces très attendues – et évidentes – retrouvailles ! C’est alors que, par la plus heureuse des conjonctures, le cinéaste ressort de ses cartons un scénario coécrit jadis avec Jean-Charles Tacchella : Lili et Lulu.

Le sujet est prometteur : « Paris sous l’Occupation, un bombardier anglais abattu par la Flak, et la vadrouille à travers la France de son équipage traqué par les Allemands. » Néanmoins, quelques problèmes se posent. Tout d’abord, le script n’appartient plus à son auteur, qui l’a vendu en 1959 – soit, bien avant le succès du Corniaud – à un producteur, Henry Deutschmeister, qui s’était chargé de son premier film, La Main chaude. Qu’à cela ne tienne ! Oury, persuadé de tenir là une histoire forte, s’engage à la lui racheter. Deutschmeister consent aisément au deal – il n’avait aucune raison de s’y opposer, n’ayant jamais développé le projet – non sans réaliser, au passage, une importante plus-value. Il sait parfaitement ce que Gérard Oury peut gagner avec désormais, et en profite malicieusement.

Une fois les droits récupérés, de nouveaux soucis – et pas des moindres – sont à résoudre : en l’état, l’intrigue a pour protagonistes deux femmes, qui plus est jumelles. L’une est prostituée, la seconde bonne sœur, et chacune vient en aide à ce groupe de pilotes anglais dont l’avion a été abattu au-dessus de la capitale : certains passent de bordels en maisons de passe, où la nourriture, le champagne et les jolies pépées abondent. Conjointement, le reste de la troupe alterne monastères et couvents, où l’on se contente d’eau, accompagnée de pain sec. À noter que, dans ce contexte-là, Gérard Oury avait imaginé de vraies sœurs jumelles dans les rôles-titres : Pier Angeli (vue aux génériques de Sodome et Gomorrhe, Banco à Bangkok pour OSS 117) et Marisa Pavan (Diane de Poitiers, Salomon et la Reine de Saba). Il fut aussi question de Zizi Jeanmaire. Bref ! On est loin de Bourvil et de Funès. Il faut par conséquent tout remanier.

Pour ce faire, Oury se réassocie avec Marcel Jullian et sollicite, en sus, sa propre fille, Danièle Thompson. Il précise, à son attention : « Tapie dans son coin pendant l’année où nous avons travaillé sur Le Corniaud, souvent elle a mêlé son grain sans que l’envie nous prenne, Marcel Jullian, les frères Tabet et moi, de la renvoyer à ses chères études. Je propose à Danièle d’entrer en renfort dans l’équipe désormais de façon officielle. Nous en avons besoin. Tout le monde craint cette « Vadrouille » parce que le film est follement cher et parce qu’on ne plaisante pas (encore) avec ces choses-là ! D’autant que j’aime écrire mes films à deux ou à trois. « Et si Bourvil faisait cela ?… Mais pauvre con, il ne peut pas, tu oublies que de Funès lui a dit à la page 23… » On hurle, on rit, on s’engueule, on s’amuse. » La principale intéressée ajoute : « Mon père trouvait que j’avais de bonnes idées, il pensait que notre différence de génération serait enrichissante. Un film comique sur la période de la guerre et de l’Occupation, il n’y en avait encore jamais eu en France. Et aussi bien Gérard que Marcel se demandaient quand même souvent : « Mais peut-on rire de ça ? Et de ça ? » Il savait que je serais beaucoup plus détachée, plus libre et sans tabou par rapport à cette époque que je n’ai pas connue. J’étais très excitée à l’idée de retravailler avec eux. J’avais pris énormément de plaisir au moment du Corniaud. Mine de rien, j’étais en train de me trouver un métier. Je n’ai donc pas hésité longtemps avant d’accepter sa proposition. »

Subsiste, enfin, une ultime épreuve. Mener Lili et Lulu vers La Grande Vadrouille telle que nous la connaissons. Et, pour y parvenir, Oury, Jullian, Thompson testent de nombreuses pistes. Une version intermédiaire fait par exemple de Bourvil et de Funès les gestionnaires de différents réseaux qui s’emploient à faire fuir des prisonniers alliés. Bourvil, frère d’une bonne sœur, achemine ses passagers de couvent en couvent, et Louis de Funès, parent d’une dame de mauvaise vie, transfère les siens via des maisons closes… jusqu’à ce qu’un couac se manifeste. Dès lors, Bourvil et ses évadés se retrouvent dans les « maisons » de de Funès, tandis que ce dernier emprunte la filière des couvents… (!)

Ce n’est toujours pas ça. Mais peu à peu, les personnages d’Augustin Bouvet, peintre en bâtiment, et de Stanislas Lefort, chef d’orchestre à l’Opéra de Paris, se dessinent, et avec eux, une multitude de scènes dont on suppute déjà l’impact : « Un soir où nous avions fini de travailler et où nous venions de terminer la scène de Tea for Two, nous partons sur Nice pour nous changer les idées. Et là, en entrant dans un restaurant, le pianiste se met à jouer… Tea for Two, raconte Danièle Thompson. Nous nous sommes regardés avec sourire et émotion en nous disant que c’était un signe ! »

De Meursault à Noyers-sur-Serein, sur les traces du tournage de La Grande vadrouille

France 3 Bourgogne-Franche-Comté – 22 août 2018

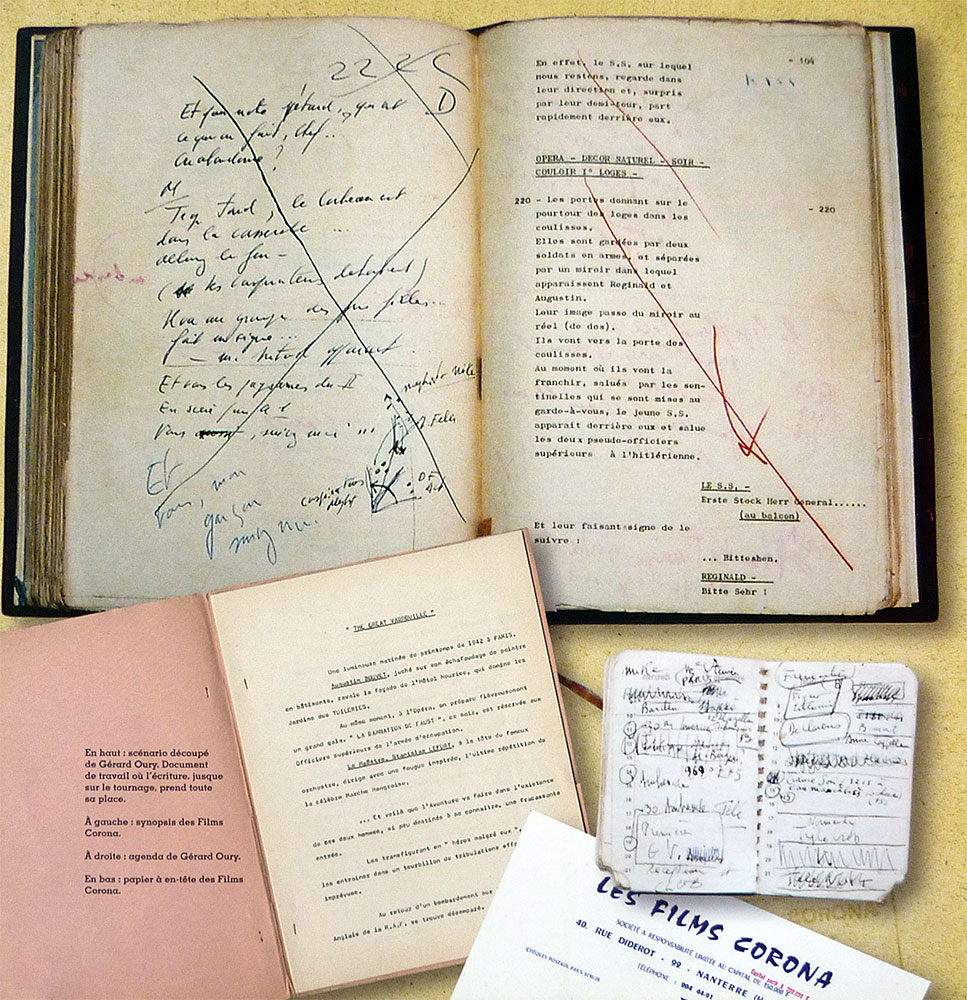

Conscients d’être sur le bon chemin, Gérard Oury, Marcel Jullian et Danièle Thompson, appuyés par les dialoguistes Georges et André Tabet, se relèvent les manches, approfondissent un maximum, et visent le nec plus ultra. Rien n’est laissé au hasard. Ainsi, le scénario « définitif » est daté au 13 mai 1966, soit trois jours avant le début du tournage. Et d’infimes situations continueront d’évoluer tant que possible, à l’instar notamment de celle mettant en scène Stanislas et Augustin face au Major Achbach. À l’origine, l’interrogatoire ressemblait à cela :

Stanislas (faussement obséquieux)

Monsieur le Major, je suis décidé à vous aider, et je vais tout vous dire…

Achbach

À la bonne heure ! Vous devenez raisonnable, Herr Kapellmeister !

Stanislas

Reprenons du début ! Voilà : j’avais rendez-vous, le lundi 15 novembre…

Augustin se mouche bruyamment. Regard courroucé de Stanislas, d’Achbach et du greffier.

Augustin

Excusez-moi…

Le greffier tape frénétiquement à la machine.

Stanislas (reprenant)

Le lundi 15 novembre, avec le Capitaine Jean-Pierre qui, en réalité est le Sergent Henri mais dont le vrai nom est Maréchal… Tout le monde le sait !

Augustin interrompt avec délicatesse.

Augustin

Permettez ! Y a une petite erreur… C’était pas un lundi, mais un dimanche. C’était pas en novembre, c’était en janvier… Et à ce moment-là, Henri ne s’appelait pas encore Maréchal.

Stanislas réfléchit.

Stanislas

Vous avez raison ! Il s’appelait Jules…

Sur « Jules », le large casque de Stanislas lui tombe sur les yeux. Il le relève.

Achbach (au greffier)

Notez tous ces gens-là ! Noten zie !

Le greffier tape plus que jamais.

Augustin (à Achbach)

Je suis d’autant plus sûr de la date que…

(à Stanislas)

ce soir-là, vous dirigiez Rigoletto.

Et il commence à chanter :

… « Comme la plume au vent… Femme est vola.a.a.ge

et bien peu s.a.a.ge, qui s’y fie un instant… »

Stanislas le dirige.

Stanislas

Pas si vite ! Léger ! Léger ! Rubato….

Les deux

Femme va.rie.e !

Plan du greffier musicien qui accompagne Rigoletto à la machine.

Bruit de la machine en tempo de la valse, avec sonnette à la fin de chaque ligne.

Achbach

Encore une fois, je suis fâché que je dois arrêter la musique…

(à Stanislas)

Vous disiez ?

Stanislas (exaspéré, à Achbach)

Je ne sais plus ! Vous m’interrompez tout le temps.

Quoi qu’il en soit, l’équipe, impatiente mais confiante, ne tarde pas à exprimer son enthousiasme, comme en témoigne cette parole de Bourvil en réponse à un journaliste du Film Français, en avril 1966 : « Ce seront de véritables vacances, des vacances joyeuses, car le film est si amusant que je n’ai pu m’empêcher de rire à gorge déployée en lisant le script. Au début, ma femme était inquiète et se demandait ce qui m’arrivait. Alors, je lui en ai lu quelques passages, et elle a ri avec moi. Ce n’est pas si fréquent de rigoler en lisant un scénario. » Le producteur Robert Dorfmann confirme presque simultanément : « Notre affaire est, au départ, si bien chronométrée, si bien minutée, que dès aujourd’hui j’invite tous mes amis à venir le 7 décembre 1966, fêter jour pour jour mon 35e anniversaire de cinéma, en assistant à la projection de La Grande Vadrouille, le film le plus follement gai que le Cinéma ait jamais produit. »

L’appel sera entendu par plus de dix-sept millions de spectateurs – rien que dans l’hexagone ! Un record absolu, que seuls Titanic de James Cameron en 1998 (21.774.181 entrées), Bienvenue chez Ch’tis de Dany Boon en 2008 (20.489.303 entrées) et Intouchables de Eric Toledano et Olivier Nakache en 2011 (19.490.688) dépasseront in fine.

Mieux, La Grande Vadrouille est parvenu à conserver sa place de « numéro un » dans la catégorie des Comédies à la française. Les raisons ? La qualité de sa narration, de son image, de sa bande sonore, et de ses interprètes. Indiscutable classique, il se transmet perpétuellement et peut se visionner à tout âge. Ou quand la haute culture s’entrecroise avec le divertissement familial.

« Avec Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille demeure mon film préféré, conclue Gérard Oury. Je ne renie rien de ce que j’ai fait et chaque fois qu’à la télé, je revois Le Corniaud, L’As des as ou La Folie des grandeurs, j’y découvre des choses que j’aime bien. Néanmoins, si l’occasion m’était donnée, je ne referais rien de la même manière tant j’ai tendance à croire les critiques quand elles sont mauvaises. De défauts, La Grande Vadrouille n’en manque pas, mais dès 1966 je décide de parler de ce dont j’ai envie de parler, dictature, racisme, peine de mort : tout ce qui dresse entre les hommes des murailles de conneries. Trompettes de Jéricho, le rire peut-il les abattre ? À peine les entamer. Ce n’est déjà pas si mal. »

par Gilles Botineau

Pour en savoir plus :

Gérard Oury, Mémoires d’éléphant (Olivier Orban, 1988)

Gérard Oury, Ma grande Vadrouille (Plon, 2001)

Danièle Thompson (avec Jean-Pierre Lavoignat), Gérard Oury, Mon Père, l’as des as (La Martinière, 2019)

Vincent Chapeau, Sur la route de La Grande Vadrouille (Hors Collection, 2016, nouvelle édition)

Pierre-Jean Lancry, Pleins feux sur La Grande Vadrouille (Horizon illimité, 2004)

Bertrand Dicale, Louis de Funès, Grimaces et gloire (Grasset)

Christophe Geudin et Jérémie Imbert, Les Comédies à la française (Fetjaine)

CineComedies

CineComedies