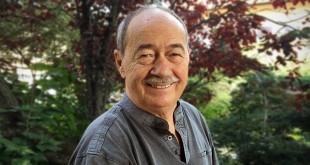

On connaît son visage, sa voix, mais pas toujours son nom. Catherine Lachens a pourtant traversé une bonne partie de l’histoire des Comédies à la française, et ce, en côtoyant les plus illustres artistes sur près de trente ans, de Jean-Paul Belmondo à Josiane Balasko, en passant par Pierre Richard, Georges Lautner, Claude Zidi ou encore Fabrice Luchini.

C’est dans son appartement du Ve arrondissement parisien qu’elle a accepté de nous recevoir, afin d’évoquer cette extraordinaire carrière. Une rencontre placée sous le signe du charme, de la passion, et d’une joie de vivre hautement communicative. Morceaux choisis.

Catherine Lachens, à quel moment de votre vie avez-vous ressenti ce désir de devenir comédienne ?

Je ne sais pas. C’est arrivé tout d’un coup. Comme ça, sans crier gare. J’étais déjà une jeune femme à ce moment-là. Et je ne crois pas que cela m’ait traversé l’esprit une seule fois avant. Je n’avais même jamais mis les pieds dans un théâtre avant d’en faire mon métier. Mais j’avais vu des films, bien sûr. D’ailleurs, je me souviens, quand j’étais petite, j’avais peur dès que la nuit tombait. Et je pleurais tellement que, pour me calmer, mes parents m’emmenaient au cinéma. Dès mon plus jeune âge. Et un des premiers films que j’ai vu, c’était Les Dames du Bois de Boulogne (Robert Bresson, 1945). Je ne crois pas avoir tout bien saisi à l’époque, mais pendant longtemps j’ai gardé en mémoire certaines images, ce noir et blanc… Cela m’avait profondément marqué. Et j’en ai vu beaucoup d’autres par la suite, comme La Grande illusion (Jean Renoir, 1937), La Règle du jeu (Jean Renoir, 1939), puis bien sûr Crin-Blanc (Albert Lamorisse, 1953) comme tous les enfants. Peut-être que cela a pu avoir une influence ensuite sur mon orientation professionnelle. Entre nous, je ne crois pas. Mais qui sait…

Une fois cette décision prise, vous y mettez les moyens et suivez une solide formation…

J’ai commencé par apprendre le métier en passant par un cours privé, celui de Tony Jacquot, qui ne nécessitait pas d’examen d’entrée. Adorable Tony. Il nous a quittés, hélas. Je m’y rendais une journée par semaine. C’était un petit cours. Puis un jour il m’a dit de voir plus grand. J’ai suivi son conseil et je me suis donc inscrit aux cours de Jean Périmony. Adorable aussi. Après quoi j’ai pensé : et pourquoi pas le Conservatoire ? Même si ça paraissait impossible. À l’époque, il devait y avoir mille ou deux milles candidats parmi les garçons, autant parmi les filles, et seuls une poignée étaient admis. J’ai quand même tenté l’aventure, et j’y suis entrée. J’en suis ressortie deux ans plus tard, alors que normalement la formation s’étale sur trois. Et j’ai obtenu quatre premiers prix : le Prix classique, contemporain, étranger, et celui de la diction. [VIDÉO de Catherine Lachens recevant le premier prix de comédie en même temps que André Dussollier et Francis Perrin].

On note que, sitôt votre formation achevée, vos premiers pas de comédienne se font simultanément sur les planches et au cinéma. Ce qui n’était pas si commun à l’époque…

Oui, le théâtre et le cinéma sont entrés quasiment en même temps dans ma vie. J’ai tout de même commencé par la scène, en jouant Kafka, Roger Planchon, Molière… et puis, très vite, plusieurs propositions de films m’ont été faites. J’ai passé quelques castings, mais, en fin de compte, ce n’est pas vraiment ça qui m’a lancé. Dans mon cas, cela s’est surtout fait par bouche à oreille. Parce qu’on m’avait vu jouer quelque part. Plus tard, la fidélité a aussi beaucoup compté. Quelques metteurs en scène ont en effet eu le bon goût de me rappeler pour différents projets. (Rires)

Aviez-vous un plan de carrière en tête, une envie de rôle en particulier ?

Non, aucune envie particulière, et ça a toujours été ainsi. Toute ma carrière s’est construite de façon très naturelle. Et c’est comme ça que j’ai été amenée à travailler sur des choses extrêmement variées, tant dramatiques qu’infiniment drôles. Et puis jouer, c’était déjà en soi une aventure. C’est ce qui me plaisait avant tout. Avec aussi les rencontres que vous offre ce métier…

La comédie s’est toutefois rapidement imposée au début de votre carrière cinématographique. Vous apparaissez tout d’abord dans le dernier film interprété par Brigitte Bardot, L’Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise (Nina Companeez, 1973), puis vous faites face à Jean-Paul Belmondo dans L’Incorrigible (Philippe de Broca, 1975) ainsi que dans Flic ou voyou (Georges Lautner, 1979).

Avec Brigitte Bardot, nous ne nous sommes malheureusement pas croisées dans ce film de Nina Companeez. Je ne l’ai côtoyée que quelques années plus tard, à l’occasion d’actions diverses en faveur de la protection animale. J’ai eu le bonheur en revanche de jouer aux côtés de Jean-Paul Belmondo, à deux reprises c’est vrai, même si nous n’avons fait que nous croiser, finalement.

Mes scènes étaient assez courtes à chaque fois. Mais c’était un bonheur car, avec lui, j’étais au spectacle. Quand on a la chance d’observer un tel comédien, et d’aussi près, on assiste à une véritable master class. Juste avant, j’avais été engagée sur un film avec Alain Delon (Flic Story de Jacques Deray, 1975). C’était autre chose. Deux façons d’être. Jean-Paul, lui, s’amusait comme un fou sur le plateau. C’est en tout cas l’impression qu’il donnait. Il entrait dans une scène en s’amusant follement. Et tout en étant ce qu’il devait être. C’était remarquable. Après, il y a mille et une façons d’entrer dans une scène. Il y a ceux qui, juste avant, sont paniqués par le trac. Ceux qui se concentrent. Et ceux qui y vont en claquant des doigts. Belmondo était comme ça.

Les rôles que vous avez interprétés jusqu’ici, principalement dans le genre de la comédie, ont pour point commun d’être assez courts et en même temps extrêmement marquants, pour ne pas dire marqués. Étaient-ils très écrits, ou est-ce vous qui, à chaque fois, parveniez à les enrichir en leur donnant un peu de votre personnalité, entre extravagance, douceur et émotion ?

Je dirais que c’est un mélange. Les rôles qu’on me proposait devaient certainement contenir un peu de folie, de légèreté, sans que ce soit trop appuyé pour autant, et ensuite moi j’arrivais avec ce que j’étais, et ce que je pouvais éventuellement apporter au personnage. Plusieurs fois, d’ailleurs, il m’est arrivé d’improviser. Je pense par exemple au rôle que je joue dans Gazon Maudit. À l’origine, ma scène avec Josiane Balasko était beaucoup plus courte, et surtout plus simple. J’arrivais vers la fin du film, sur la piste d’une boîte de nuit, je faisais une petite crise de jalousie, et puis ça devait s’arrêter là. Mais au moment de tourner, Josiane m’a laissé une certaine liberté. Elle avait une confiance absolue et elle était là de toute façon pour encadrer. J’y suis donc allée. Ce n’est pas qu’il manquait quelque chose… Seulement, parfois, sur un plateau, on trouve des idées, on se laisse aller, on se laisse être, imprégné par ce qu’il se passe ou ce qu’on ressent. Et là, j’ai eu envie de donner un peu plus de profondeur au personnage, montrer une vraie souffrance, et de repartir. Ce qui n’était pas prévu. Mais je trouvais ça intéressant d’aller au bout de cette situation, qui était terrible au fond. Et faire en sorte que ce personnage existe vraiment. Lui donner corps. Et j’ai bien fait, car Josiane a conservé l’ensemble de la séquence. Cela allait dans le sens du film. On restait dans l’esprit, et en même temps on créait un moment. C’est merveilleux quand ce genre de chose arrive.

Dans un tout autre style, je suis aussi parvenue à improviser dans La Gueule de l’autre de Pierre Tchernia, avec Jean Poiret et Michel Serrault. Bon, là, c’est vraiment parce que je n’avais quasiment pas de texte à la base. Je devais avoir trois ou quatre lignes, tout au plus. J’en ai donc rajouté un peu, ça les a fait rire, et tout a été gardé.

Vous avez souvent tourné avec des cinéastes très différents, passant ainsi d’un univers à un autre sans jamais vous fixer. Il y en a un tout de même qui vous est resté assez fidèle, c’est Georges Lautner. Il vous a dirigée à trois reprises, dans Ils sont fous ces sorciers ! (1978), Flic ou voyou (1979) et La Vie dissolue de Gérard Floque (1987). Quels souvenirs gardez-vous de lui ?

Avec Georges Lautner, c’était agréable, simple, naturel. Tout était très réglé. Et chacun savait exactement ce qu’il avait à faire. Nul besoin de répéter à outrance. Il y avait à « être ». Tout simplement. Donc, on arrivait, on tournait. Et à l’arrivée, ça marchait. Il n’y avait jamais de « trop » ni de « pas assez ». Lautner savait en plus qu’avec moi il en aurait pour son plaisir, et que je serais au service de ses idées, de son imagination. Toujours en se laissant aller. Et en étant bien, en compagnie des gens qui vous entourent. Avec Jean Lefebvre, on s’appréciait beaucoup. Et j’admirais énormément Julien Guiomar. Quel acteur ! Avec Lautner, on était toujours magnifiquement entouré. Ce qui était très important. Quand vous faites du cinéma, quand vous jouez la comédie, il s’agit avant tout d’être heureux. Sinon, on ne s’en sort pas. C’est aussi ce bonheur qui va faire qu’à un moment le talent des uns et des autres se met à pétiller.

Conjointement, on vous voit aux côtés de Pierre Richard dans Je suis timide mais je me soigne (1978). Une scène qui fera date…

Oui, même si je dois vous avouer que j’avais un peu la trouille du chien. Mais au final tout s’est très bien passé. Dès qu’on a commencé à tourner, il n’y avait plus de souci. Et là encore, nous avons assez peu répété. Ça ne sert à rien de s’essouffler. Et les choses se sont mises en place, comme toujours, très simplement. Bon, le pauvre chien, lui, il se demandait quand même ce qu’il faisait là. C’était vraiment le toutou le plus pataud du monde. Majestueux, impressionnant, avec une tête presque aussi grande que son corps, et une mâchoire incroyable. Mais gentil, et obéissant au doigt et à l’œil de son dresseur [voir l’extrait]. Nous sommes encore en contact avec Pierre Richard. Je lui écris des petits mots, et il me répond, adorablement.

Je suis timide mais je me soigne est aussi interprété par Aldo Maccione. Vous n’avez cependant pas de scène en commun avec lui dans ce film, mais vous lui donnez la réplique quatre ans plus tard sur le tournage d’un nanar d’anthologie, T’es folle ou quoi ? (1982) signé Michel Gérard, puis dans Aldo et Junior de Patrick Schulmann (1984). Un partenaire parfois jugé difficile, en dépit de son talent. Comment les choses se sont-elles passées entre vous ?

On s’aimait bien, vraiment. Il aurait même demandé de mes nouvelles, récemment… Dans les films qu’on a tourné ensemble, on n’avait pas du tout le même rôle. (Rires) Donc il n’y avait aucune rivalité entre nous. Je pense aussi qu’il devait être un peu bluffé parce que, mine de rien, moi aussi je m’amusais ! Et les gens qui s’amusent sont toujours moins dangereux que les gens qui s’emmerdent…

T’es folle ou quoi ? vous amène par ailleurs à croiser Fabrice Luchini, alors jeune comédien. Aviez-vous perçu sur le plateau l’immense artiste qu’il deviendra par la suite ?

Non, c’était difficile à imaginer. Même si je pense qu’il avait déjà cette genèse-là en lui. Vous voyez ? Le genre de personnalité qui subjugue… et irrite en même temps. (Rires) Je ne crois pas qu’il se souvienne en mal de ce film. C’est une partie de sa vie. Il en a construit une autre depuis. Mais peu importe. C’est comme quelqu’un qui aurait changé de continent. Ceci dit, à l’époque, passer de Rohmer à ça, c’était aussi un sacré changement. Alors, en cela, peut-être, pouvions-nous supposer qu’il était en effet déjà un extraordinaire comédien, c’est vrai.

Ça va pas être triste (1983) de Pierre Sisser est une des rares comédies dans laquelle vous tenez un rôle important. Vous apparaissez même sur l’affiche, aux côtés de Darry Cowl et de Daniel Russo. S’il est un peu oublié du grand public, ce film n’en demeure pas moins digne d’intérêt. Au-delà de son côté divertissant, il témoigne d’une époque révolue, où les projets se montaient simplement, dans une ambiance légère et détendue, quasiment entre copains…

Ça va pas être triste (1983) de Pierre Sisser est une des rares comédies dans laquelle vous tenez un rôle important. Vous apparaissez même sur l’affiche, aux côtés de Darry Cowl et de Daniel Russo. S’il est un peu oublié du grand public, ce film n’en demeure pas moins digne d’intérêt. Au-delà de son côté divertissant, il témoigne d’une époque révolue, où les projets se montaient simplement, dans une ambiance légère et détendue, quasiment entre copains…

Oui ! Pierre Sisser était si tendre, si attentif, un vrai pro du plateau avec ses techniciens. Ça n’a été que du plaisir, que du bonheur avec lui. Je l’ai retrouvé peu de temps après, sur la série Les Millionnaires du Jeudi, avec notamment Paulette Dubost, dont je suis restée très proche par la suite. Pierre Sisser a toujours le chic pour choisir des génies, les regarder, les aimer, les laisser se mettre en valeur… tout en y ajoutant aussi un peu du sien, tel un pépiniériste amoureux. Dans Ça va pas être triste, il y avait Darry Cowl en effet, Daniel Russo aussi. De merveilleux jongleurs, des passionnés. On s’aimait. Il y a eu de vraies tranches de rires. Pierre Sisser, nous vous saluons et vous en remercions.

Parmi vos derniers grands rôles au cinéma, toujours en matière de comédie, on retiendra le personnage de Greta, dans Les Deux crocodiles de Joël Séria, face à Jean Carmet (1987). Vous apparaissez dans une séquence d’anthologie, qui mélange à la fois l’humour et le drame, le tout saupoudré d’une bonne dose d’horreur. Et vous interprétez cela avec une maestria saisissante…

Ah, ça, ce n’était vraiment pas une scène facile. J’étais très heureuse de faire ce film. Évidemment ! Séria, Marielle, Carmet… Mais il a fallu que je répète beaucoup, beaucoup, beaucoup, ce long monologue. Je l’ai répété ici même d’ailleurs, à l’entrée de cet appartement. Ça devait être un sacré spectacle car, outre le texte, il y avait aussi toute une gestuelle. Et je me revoie encore, rampant par terre… Terrible. Ce n’est pas mon meilleur souvenir. Et le film, en plus, n’a pas eu le succès escompté. C’est dommage. J’aimerais cependant beaucoup le revoir, mais je n’arrive pas à mettre la main sur une copie.

Votre ultime apparition sur grand écran date de 2015. C’était dans Pension complète de Florent Emilio Siri, un mauvais remake de La Cuisine au beurre, avec Franck Dubosc et Gérard Lanvin. On regrette de ne plus vous voir sur grand écran. Avez-vous la nostalgie de cette époque bénie où on vous sollicitait davantage et où les productions étaient d’un tout autre niveau ?

Non, je ne peux regretter ce monde d’avant, parce que je l’ai vécu. Tout simplement. Donc, vraiment, aucun regret. Et je suis très heureuse aujourd’hui. J’aimerais encore faire des choses bien sûr, sur scène, à la télévision ou au cinéma. Des projets sont en cours. Nous verrons.

Propos recueillis par Gilles Botineau

CineComedies

CineComedies