D’origine suisse, de taille massive et le regard tendre, le comédien Jean-Luc Bideau domine une carrière de plus de cinquante ans, jalonnée de films cultes, dont bon nombre de comédies, souvent atypiques.

Habituellement discret, l’artiste a accepté, une fois n’est pas coutume, de feuilleter son album professionnel, tout en déviant sur le cinéma d’aujourd’hui – et ceux qui le font –, sans fard ni tabou, comme il sait si bien s’y plier. Et la tendresse ?… Bideau !

Cher Jean-Luc Bideau, nous ne savons pas grand-chose de vous, alors si vous le voulez bien, commençons pas le commencement. Qu’est-ce qui vous a décidé à devenir acteur ?

J’ai toujours eu ce désir en moi. Enfant, j’ai vu ma mère partir, quitter le cocon familial, car elle ne supportait plus mon père. Et c’est à lui qu’est revenue la garde, la responsabilité de ses enfants, autrement dit mon frère et moi. Mais il travaillait beaucoup… Si bien qu’en rentrant de l’école, j’étais livré à moi-même. Il n’y avait personne pour s’occuper de nous. Or, j’étais complètement paumé. J’étais le voyou de service ! Enfin… un voyou « bobo », car je vivais dans un quartier bourgeois, en plein cœur de Genève. Quoi qu’il en soit, je faisais l’idiot à l’école, mais aussi dans la vie en général. Du coup, j’ai très vite senti que j’étais prêt à devenir acteur… plus que médecin ! J’aurais aimé être médecin. Tant pis… Heureusement, ma fille, elle, l’est. Alors ça va !

Votre parcours inspire le respect : Conservatoire de Paris, TNP, Comédie-Française…

Je vous coupe : je suis entré à la Comédie-Française trente ans après le TNP ! Et cela est arrivé, car, Dieu merci, j’étais un peu connu à ce moment-là…

Bien sûr ! Je résumais l’ensemble. Dites-moi si je me trompe, mais on a l’impression, quand on se penche sur votre carrière, d’un enchaînement permanent. D’une « facilité », presque… là où d’autres galèrent des années durant.

C’est juste une impression. Au Conservatoire, déjà, rien n’était simple. J’arrivais de Suisse, avec un accent terrible, sans parler de tous les préjugés que les Français peuvent avoir à l’égard des Suisses… Puis, je vous assure, j’ai galéré pendant près de dix ans ! Ce qui m’a révélé aux yeux de tous, c’est un film de Michel Soutter, James ou pas, dans lequel le metteur en scène me demanda d’improviser. Au moins, d’essayer… Et j’ai improvisé. À l’arrivée, tout le monde était sur le cul. Ça m’a lancé ! Entre parenthèses, je pense constamment à Jamel Debbouze qui, quarante ans plus tard, a lui aussi bâti sa carrière sur l’improvisation.

Ceci étant, sans mon épouse (Marcella Salivarova, metteur en scène, d’origine tchécoslovaque, ndlr), ma destinée aurait été très différente… Je lui dois énormément. Du temps du Conservatoire, j’habitais Paris, j’avais reçu un prix, mais cela ne donnait rien. Et comme je vous le disais, j’ai zoné sur dix ans… Bon, « zoner » est un bien grand mot, je vous le concède. J’ai travaillé avec Jean Vilar – un des moments forts de ma vie – ou encore avec des comédiennes de la trempe de Tania Balachova, une femme extraordinaire, qui avait également une école (où elle forma moult artistes tels que Niels Arestrup, Robert Hossein, Michael Lonsdale, Laurent Terzieff, Jean-Louis Trintignant, Raymond Devos, Roger Hanin, Daniel Ceccaldi, Josiane Balasko, Jean-Claude Dreyfus, Sylvie Joly, Zouc, Bernard Fresson… ndlr). Subséquemment, en marge de ces expériences, je me suis marié, et ma femme, beaucoup plus réaliste que moi, me tanna : « Écoute, on fout rien à Paris, rentrons en Suisse ! » J’ai suivi. Et là, par chance, je suis tombé sur les trois cinéastes qui ont fait le cinéma helvète d’après-Guerre. Vous ne les connaissez probablement pas : Alain Tanner…

Auteur de La Salamandre, si…

Ah, vous connaissez. Très bien ! La Salamandre est resté un an à l’affiche du Salon des Arts, dans ses deux salles. Après ça, ma carrière s’est emballée. N’oublions pas également Claude Goretta, et Michel Soutter – dont je vous parlais tout à l’heure –, deux autres réalisateurs qui m’ont permis, tout autant, d’aller de l’avant. Mieux : ils ont littéralement bouleversé le cinéma suisse. Auparavant, on n’aidait pas – au niveau fédéral – le cinéma de fiction. Seul le documentaire y avait droit. Dès l’année 1969, ces gens-là ont permis le changement. Ils ont secoué le cocotier, la Suisse étant jusque-là renfermée, et confinée sur elle-même…

« Vive la Suisse libre », comme le criait André Falcon dans L’Aventure c’est l’Aventure ! Mais pour être précis, votre toute première fois, sur grand écran, c’était dans Les Bons vivants, un film à sketches datant de 1965, réalisé par Georges Lautner et Gilles Grangier. Vous apparaissez dans le segment intitulé La Fermeture, aux côtés de Bernard Blier.

Ça s’est fait par sympathie. Gilles Grangier réalisait. Or, hasard de l’existence, Grangier était l’ami d’une administratrice du théâtre de l’Athénée, où je travaillais. On m’a donc proposé ce petit rôle, sans que cela ait une grosse influence sur la suite de mon parcours. Malgré tout, ce film demeure un excellent souvenir, notamment de par cette confrontation avec Bernard Blier. J’étais sidéré d’entamer ma carrière de cette façon ! Mais, encore une fois, c’est le cinéma suisse, et la rencontre avec Tanner, qui m’a permis, véritablement, de m’insérer dans ce milieu… Un peu comme les frères Dardenne, qui ont commencé avec des acteurs belges sortis de nulle part. Entre nous, ils gagneraient à continuer ainsi… Les frères Dardenne et Jean-Luc Godard, même combat : on n’ose pas dire ce que l’on pense, en raison de cette vague d’admirations continues dont on les affuble. À propos de Godard, je ne me suis pas du tout entendu avec lui. Nous devions faire un film ensemble, Passion, et, en fin de compte, il m’a viré.

Dommage… Parlons de votre technicité. Je crois savoir que vous abordez le jeu d’une manière assez particulière : vous n’apprenez jamais les répliques de vos partenaires, vous les découvrez en temps réel, et vous vous appuyez sur cet effet de surprise…

Alors, au début, j’avais honte de ça, et maintenant j’en suis très fier. Ma femme ne le supporte pas, car elle, elle est très organisée, et sérieuse. Ma fille et mon fils également, leur caractère a été structuré par l’université. Moi, j’aime découvrir sur le plateau-même. Ce qui, bien évidemment, engendre toujours des problèmes de textes. Mais on ne se refait pas… Comment savez-vous ça, d’ailleurs ?

Je me suis intéressé à votre cas…

Très bien ! Et bah, maintenant, je revendique cette technique. Ce qui est un peu cinglé de ma part… J’assume ! Toutefois, soyons clair : je ne découvre pas totalement le texte le jour-même, j’ai lu au préalable le scénario complet, et, par conséquent, les répliques de mes partenaires. Mais je ne les retiens pas forcément. Ce qui m’importe, en fait, c’est d’arriver face à eux en étant le plus frais possible. Ce qui n’est pas forcément un exemple de référence ! Je connais des comédiens qui font l’inverse. Ils connaissent leur texte, et celui des autres, à la virgule près, ils peuvent faire quinze prises d’affilé, il n’y aura jamais la moindre faute. Et ils seront très bien ! En vérité, il n’y a pas de règle. À chacun sa sauce, et sa recette.

Si le cinéma suisse vous a lancé, la France, elle, a su vous récupérer, avec intelligence souvent, drôlerie et talent. Quels sont les metteurs en scène hexagonaux qui ont compté pour vous ?

D’emblée, je citerais Patrick Schulmann, pour le film Et la Tendresse ?… Bordel !, parce que ça a été un succès. Voilà. (Il réfléchit, ndlr). À part lui, je n’ai pas souvenir d’une passion pour un cinéaste précis. Et ce n’est pas près d’arriver, puisque les jeunes ne m’engagent pas.

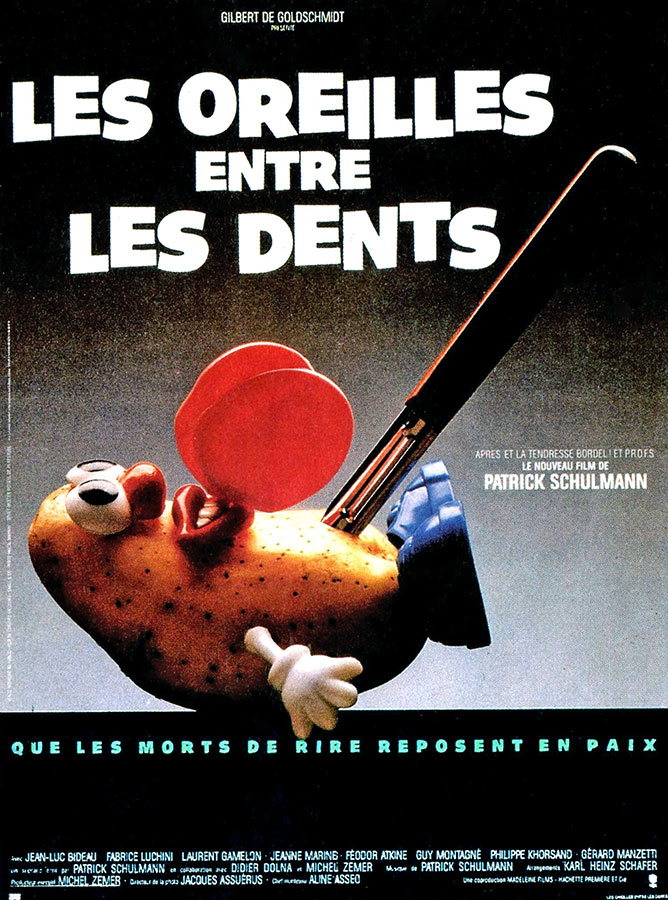

Restons sur Schulmann. Vous tournez trois films avec lui : Et la Tendresse ?… Bordel !, Rendez-moi ma Peau… et Les Oreilles entre les Dents. Qu’est-ce qui vous convainc de participer en 1979 à son premier long-métrage, Et la Tendresse ?… Bordel !, d’une singularité, et d’un culot rare ?

C’est ma femme qui lit les scénarii que l’on m’envoie. En ce qui concerne celui-ci, elle le trouvait plutôt curieux. Et j’y suis allé, comme ça. C’est aussi simple. Sauf que nous avons travaillé dans des conditions épouvantables, avec du 16 mm gonflé ! En plus, Bernard Giraudeau ne s’entendait pas du tout avec le producteur, Jean-Pierre Fougea. Et Patrick Schulmann répétait sans cesse : « Ce sera un succès ! Ce sera un succès ! » Nous avions du mal à le croire. Mais effectivement, ce fut un succès… On ne sait pas pourquoi.

Cette comédie décalée donne en tout cas des idées à d’autres, parmi lesquels l’insolite Jean-Pierre Mocky, qui vous recrute à deux (belles) reprises : Y a-t-il un Français dans la Salle ? en 1982, puis Les Saisons du plaisir six ans plus tard…

Ah, Jean-Pierre Mocky !

Il ne vous appelle plus ? Il n’arrête pourtant pas de tourner, majoritairement avec des acteurs de votre génération…

Il m’appelle toujours, mais je refuse de travailler avec lui. Ou cela ne se présente pas comme je le voudrais… Un jour, nous eûmes une petite altercation. Nous tournions Les Saisons du plaisir. J’étais en gros plan. Et il gueule : « Où est Bideau ? » Je lui réponds : « Et bien, je suis là ! Qu’est-ce que tu m’emmerdes, Mocky, à me demander où je suis… » Il me balance alors : « Oui, mais tu es tellement mauvais, que tu es transparent ! » J’adore. J’adore cette réplique ! Je l’ai quand même pris par le col, furieux, et lui, apeuré : « Non, non, je n’ai rien dit, on continue à tourner… » C’est un fou, et c’est ce qui le rend fascinant. Il n’en a rien à cirer de comment on tourne, dans quelles conditions, etc. Ce qu’il veut, c’est tourner. Point.

Le public associe également votre image à Inspecteur Lavardin de Claude Chabrol, un classique des rediffusions télévisuelles, où vous côtoyez Jean Poiret.

Claude Chabrol, c’est autre chose, bien qu’il ait aussi son univers. Étrangement, après avoir tourné ce film, il n’a plus du tout fait appel à moi. À dire vrai, je ne me sentais pas très à l’aise avec lui. Seule chose appréciable, nous mangions plutôt bien en sa compagnie…

En 1986, encore un film culte, Le Bonheur a encore frappé ! de Jean-Luc Trotignon, quasiment introuvable aujourd’hui, et qui se maintient dans la lignée de Et la Tendresse ?… Bordel ! Finalement, vous devenez le représentant officiel de ces OFNI français, que plus personne – malheureusement – n’ose faire, désormais !

Ah, ça… Quel film ! Il a failli ne jamais voir le jour… Jean-François Stévenin a été de ceux qui nous ont longuement soutenus, et le projet a fini par se monter. Une fois de plus, les conditions de tournage étaient terribles. Et le succès n’a pas vraiment été là. Mais le film reçut d’excellentes appréciations – par les rares personnes l’ayant vu –, si bien que, dans la foulée, on a décidé de transposer le sujet au théâtre. Un bide absolu ! Ma femme se chargea de la mise en scène, et ça n’a pas du tout marché. À la sortie du film, il y eut les « POUR » et les « CONTRE ». Vous faîtes partie, semble-t-il, des groupies. Certains, en revanche, ne le supportent pas. On ne peut l’expliquer… Après ça, Jean-Luc Trotignon n’a plus rien fait au cinéma. Il a orchestré quelques one-man-shows, de Smaïn, Tex… puis, je crois qu’il est parti en politique… Enfin, je ne sais pas… (Trotignon rejoint le Parti Socialiste de 2008 à 2014, avant d’intégrer le mouvement Nous Citoyens, ndlr).

La mise en scène est un métier difficile, nettement plus aléatoire que le métier d’acteur. Je repense à Schulmann. Il a démarré avec Et la Tendresse ?… Bordel !, carton… et ça s’est arrêté là ! À aucun moment, que ce soit dans Rendez-moi ma Peau…, ou Les Oreilles entre les dents, il n’a su réitérer ce ton si particulier. Et pas un succès ! Pareil pour Noémie Lvovsky. J’ai tourné dans un de ses premiers films, La Vie ne me fait pas peur, en 1999. Lvovsky, elle écrit, elle joue la comédie, mais elle est surtout complètement à côté de la plaque ! Cela lui confère une force étonnante. Son film suivant, Les Sentiments, n’a pas marché, mais il reçut plusieurs prix. Puis, elle obtint un succès commercial, avec Faut que ça danse !, que je ne trouve pas bon. Et elle n’a plus réalisé… jusqu’en 2012, année de son triomphe, pour Camille redouble… Comment prévoir un tel parcours ?

À l’identique, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? et ses douze millions d’entrées, c’est incompréhensible ! L’idée de départ est bonne, oui… C’est tout ! Comme les productions de Dany Boon. Ok, le public les aime. Seulement, est-il à ce point désespéré pour s’en contenter ? Par contre, Intouchables, ça, je comprends. Je trouve l’objet intéressant. Et là, non seulement ça attire le public, en plus c’est de qualité. Comme quoi, il n’y a pas de règle.

Vous-même avez connu de grands succès populaires. Nous avons abordé le cas de Et la Tendresse ?… Bordel ! : plus de trois millions d’entrées, rappelons-le. À un niveau moindre, mais tout aussi intéressant, on peut citer La Fille de d’Artagnan de Bertrand Tavernier, en 1994, un million cinq cent mille spectateurs, auxquels s’ajoutent deux nominations aux César – à l’attention de Claude Rich et de Philippe Sarde –, ce qui n’est pas anecdotique pour une « comédie de cape et d’épée », au ton léger, voire extrêmement déconneur par moment.

Il s’agit d’un souvenir particulier pour moi. Je vais vous avouer une chose : face à des gens aussi importants que Sami Frey, Claude Rich ou Philippe Noiret, je n’arrive pas du tout à m’adapter. Je suis un peu en-dehors de cette « famille. » Alors, est-ce bien, ou pas ? Je n’en sais rien, et peu importe. C’est ainsi : avec ce genre de pointures, je suis complètement paumé. Ce sont des personnalités beaucoup trop fortes pour moi. Je me souviens parfaitement des repas, le soir : j’étais assez renfermé ! Ma femme, elle, s’y épanouissait pleinement. Ce n’est pourtant pas son caractère. Mais les rôles étaient inversés. D’ordinaire, on se concentre sur moi, étant donné que je suis acteur, et relativement connu. Là, au milieu de cette bande, je ne faisais pas le poids. Inconsciemment, cela doit me bloquer. Ceci étant, le tournage était plaisant. Il faut dire que Bertrand Tavernier est un remarquable metteur en scène…

Vous avez tourné trois fois avec Philippe Noiret, qui plus est dans des comédies notables : La Fille de d’Artagnan, donc, puis Fantôme avec Chauffeur de Gérard Oury, écrit par Francis Veber, et Ripoux 3 de Claude Zidi, où vous succédez à Julien Guiomar, et à Michel Aumont, dans le rôle du commissaire Bloret…

Noiret était un homme curieux. Il se comportait dans la vie exactement comme dans ses films. Il s’approchait de vous, et vous abordait comme ceci : (Jean-Luc Bideau l’imite à la perfection, ndlr) « Bonjour, tu vas bien ? Très heureux de te voir… » Hors-champ, ou devant une caméra, il avait toujours le même ton, et gardait constamment une distance avec les gens qu’il côtoyait. En fait, c’était à nous de nous rapprocher de lui, et d’être chaleureux… Mais moi, ça ne m’intéressait pas. Il n’y a donc jamais eu de réelle connivence entre nous… et je garde de lui l’image d’un homme déconcertant. Il avait néanmoins beaucoup de talent ! Là où je le trouve génial, c’est justement lorsqu’il fait équipe avec Thierry Lhermitte, dans Les Ripoux. Il y est magnifique ! Autrement, on le prenait généralement pour jouer les bourgeois. Et c’est moins palpitant, non ?

Il a interprété de fameux contre-emplois, ne serait-ce qu’avec Mocky, dans Le Témoin, où il incarnait un homme d’affaires sombrant dans la pédophilie et le meurtre…

C’est vrai, il est pas mal, dedans… Il y a également ce classique du 7ème art, avec Romy Schneider, Le Vieux fusil. Ce sont, malgré tout, des exceptions. Je crois, qu’en France, on n’aime pas trop sortir des sentiers battus. On parle de ce que l’on connait. Pas plus. Moi, je suis un acteur suisse, et je le revendique.

En gros, vous avez cherché à ne pas vous laisser enfermer dans une case…

Je n’ai jamais rien cherché, et je continue ! Je ne suis aucune ligne de conduite. La politique, c’est l’art de gouverner. Moi, je n’ai pas du tout l’impression de mener ma barque. À Hollywood, les acteurs mènent leur barque, et font des choix. J’ai appris, par exemple, que Steve McQueen avait été approché il y a quelques années par un producteur suisse, Georges-Alain Vuille, et que l’acteur américain exigeait un million… simplement pour lire le scénario ! C’est dément ! Même topo quand Tavernier tourna avec Tommy Lee Jones (Dans la brume électrique, en 2009, ndlr)… Il y a ce type de règles totalement incroyables avec les stars aux États-Unis. Ici, il n’y a pas ça. Prenez Gérard Depardieu : il accepte plein de choses, sans se référer à la moindre ligne de conduite. Je pense qu’un acteur ne peut pas en avoir. Mon téléphone va sonner tout à l’heure, on me proposera un truc, et c’est tout ! J’accepterai, ou non. Impossible de savoir à l’avance. Il y a tellement de critères qui vous amènent à choisir un rôle…

Votre femme lit les scénarii. Et j’imagine qu’elle vous influence aussi dans vos choix…

Énormément ! D’abord, elle est Bac plus dix. Ensuite, elle est arrivée avec moi en Suisse, en 1969, nous nous sommes mariés, tout allait bien, sauf que personne ne voulait d’elle sur le plan professionnel. Elle a commencé une thèse. Mais son prof s’est fait shooter, donc elle a arrêté. Et à quarante ans, je jouais au théâtre Stratégie pour deux jambons, un texte cochon de Raymond Cousse. J’ai demandé à ma femme de venir dans la salle. J’étais seul sur scène, j’interprétais un monologue, et elle m’a considérablement aidé. Depuis, son avis m’est toujours précieux. Ma femme possède un talent merveilleux : elle a le sens de la rigueur. Notre collaboration, qui se poursuit encore aujourd’hui, est assez étonnante. Elle a choisi ce travail sur le tard, si bien qu’elle n’a pas cette volonté, ce désir de le faire à tout prix, comme ces jeunes qui font une école spécialisée dès l’âge de vingt ans, et qui après se battent comme des fous. Il y a en elle, au-delà de sa rigueur, une fraîcheur, cette liberté de « faire » quand cela lui chante. Rien ne lui est imposé. Surtout que nous vivons très correctement. Nous ne manquons de rien.

Vous, la mise en scène ne vous a jamais tenté ?

J’aimerais bien. Mais j’en suis incapable. C’est extrêmement complexe de mettre en scène. Il faut être là tous les jours. Il faut penser à la lumière. Il faut penser à diriger les acteurs. Il faut penser à écrire, parfois à plusieurs… C’est un boulot énorme ! J’ai beaucoup d’admiration pour ceux qui exercent cette profession. Comédien, à côté, ce n’est rien. On vient vous chercher à huit heures du matin, vous vous plaignez que c’est trop tôt, que le maquillage pourrait aller plus vite… Vous êtes pris en main, on vous voit, on vous respecte… C’est merveilleux ! À condition d’accepter l’idée d’une vie totalement anarchique. Il y a des hauts, des bas. Le seul à s’être maintenu au top jusqu’au bout, c’est Gérard Philipe. Bon, vous me direz, il est mort à trente-six ans… Mais, que n’a-t-il pas fait ? Il a tourné sous la direction de Luis Buñuel (La Fièvre monte à El Pao, en 1959, ndlr), avec Michèle Morgan dans Les Orgueilleux… Il a même mis en scène ! C’est incroyable. Que serait-il devenu s’il n’était pas parti si vite ? Bref, en ce qui concerne la mise en scène, je crois que je ne me sens pas apte à construire, à organiser. Ma femme, c’est tout le contraire. Elle sait structurer. Et elle n’est pas paresseuse. Moi, si ! Cela me freine. Mais je devrais peut-être y penser…

Votre force, par rapport à d’autres, c’est cette prédisposition à vous adapter, au fil du temps, et à moult registres. Résultat, vous êtes connu de tous : vous avez un public de cinéphiles, d’amateurs de théâtre, de séries, intellectuels ou populaires… sans parler des plus jeunes, conquis via la sitcom H, avec Jamel, Eric et Ramzy.

H, je n’aime pas du tout. Or, à chaque fois que l’on m’en parle, les avis sont toujours dithyrambiques. J’étais un peu le pendant des trois autres, qui débarquaient sans aucune formation. D’ailleurs, ils n’ont réussi dans ce métier que grâce à leur sens de l’improvisation. Sinon, ils n’ont rien pour eux. Heureusement, sur le plateau, nous partagions le travail, et cela a permis un équilibre global. Passons !

Vous me dîtes que je suis connu. Bon. Mais, curieusement, je ne fais plus de cinéma. Le théâtre, c’est avec ma femme, qui est maintenant dramaturge. Ensemble, nous travaillons des textes, des monologues. Et conjointement, je tourne parfois dans des séries… Pour autant, cela ne me ramène pas dans les salles obscures.

Comment l’expliquez-vous ?

Je ne sais pas… Je ne sais pas…

Certains cinéastes « actuels » vous font-ils envie ?

Bien sûr ! Mais il faudrait lire un scénario, etc. Après, que l’on ne s’y trompe pas : Détectives, c’est très bien. Ainsi soient-il, c’est remarquable. Je me suis engouffré dans cette voie-là, aussi car j’y ai trouvé, et j’y trouve encore, de la qualité. De plus, j’arrive à un âge où je n’ai plus envie de courir d’un endroit à un autre, de faire du théâtre par-ci, du cinéma par-là. Je n’ai plus l’énergie. Soyons également lucides : je vais vers ce que l’on me propose. Et donc, principalement, des séries. Pas de cinéma. Mais ce n’est pas grave. Les séries ont une telle importance, désormais. Et je vois ce que font les Américains, ou les Danois… c’est magnifique ! En France, je pense que l’on devrait bûcher encore davantage sur les scénarii.

La télévision n’est pas une nouveauté pour vous. Depuis longtemps, déjà, vous vous illustrez avec brio sur le petit écran…

Cela n’a pas été si simple. Gérard Lebovici me disait toujours : « Surtout, pas de télé ! Reste au cinéma ! » Je n’y voyais pas d’inconvénient. Mais il y a eu un tournant. François Leterrier m’a engagé sur son film Projection privée, en 1973, avec Françoise Fabian, Jane Birkin, et Bulle Ogier. Mon agent, Serge Rousseau, se frottait les mains : « Si ce film marche, ta voie est royale ! » Malheureusement, le film n’a pas été un succès, et là, la télévision a commencé à me proposer des rôles. Des choses très intéressantes, du reste… Donc, j’y suis allé. Et un jour, je reçois le script de Et la Tendresse ?… Bordel !, auquel personne ne croyait, sauf le réalisateur, qui répétait inlassablement : « Vous verrez, je ferai des millions d’entrées ! » Il avait raison. Ça m’a relancé, mais sans atteindre la carrière de Depardieu – qui a certainement plus de talent que moi. De fait, l’alternance entre le cinéma et la télévision m’était inévitable. Cela a duré, j’ai multiplié les projets diamétralement opposés, et je suis devenu cet acteur inclassable. Atypique, disent certains.

Propos recueillis par Gilles Botineau

CineComedies

CineComedies