Pierrot lunaire aussi touchant que farfelu, mélange improbable entre Bourvil et Gaston Lagaffe, Bernard Menez apparaît comme l’une des figures les plus fascinantes de la Comédie à la française. Son parcours est insolite. Découvert par Jacques Rozier, avant d’être propulsé par Pascal Thomas, il a ensuite promené sa bonhomie nonchalante devant la caméra de François Truffaut, Édouard Molinaro, Georges Lautner ou Jean-Pierre Mocky. En bref, une carrière riche, jalonnée d’innombrables classiques, d’œuvres méconnues qu’il conviendrait de réhabiliter, mais également d’une poignée de nanars aujourd’hui résolument cultes.

L’homme, humble et discret, nous a gentiment ouvert les portes de son appartement parisien, pour parler de cinéma, de comédies, et de son autobiographie Et encore… je ne vous dis pas tout ! publiée aux éditions de l’Archipel. Rencontre.

Bernard Menez, beaucoup de comédiens n’éprouvent pas toujours le désir de se raconter, ou ne prennent pas forcément le temps. Dans votre cas, qu’est-ce qui vous a décidé ?

Ce n’est pas moi qui suis à l’initiative du projet. Ce sont en réalité François Engel, qui travaille dans l’édition littéraire depuis un moment, et une amie à lui, Cécile Doutriaux, qui fut notamment styliste auprès de Jacques Rozier. Tous deux souhaitaient écrire une biographie sur ma personne. Ils sont donc venus me voir, et nous avons longuement échangé. Cela a abouti à une première version, mais qui n’a convaincu aucun éditeur. De toute façon, elle était selon moi trop informative sur mon parcours, et pas assez explicative.

Ce n’est pas moi qui suis à l’initiative du projet. Ce sont en réalité François Engel, qui travaille dans l’édition littéraire depuis un moment, et une amie à lui, Cécile Doutriaux, qui fut notamment styliste auprès de Jacques Rozier. Tous deux souhaitaient écrire une biographie sur ma personne. Ils sont donc venus me voir, et nous avons longuement échangé. Cela a abouti à une première version, mais qui n’a convaincu aucun éditeur. De toute façon, elle était selon moi trop informative sur mon parcours, et pas assez explicative.

Un peu plus tard, je fis la connaissance de Carole Wrona. Enseignante dans une école de cinéma, elle anime par ailleurs des ciné-clubs à l’Archipel (une salle indépendante d’Art et Essai située dans le 10e arrondissement de Paris, ndlr) et le hasard a voulu que je me retrouve à une de ses séances. Nous avons discuté et j’ai constaté qu’elle connaissait assez bien ma filmographie. Préalablement, elle avait déjà publié deux biographies, une sur Corinne Luchaire, une jeune starlette des années 1930, et une seconde sur Émilienne d’Alançon, une sommité du début du siècle. J’ai lu ses deux livres, et je dois dire que j’ai été agréablement surpris par sa plume. Dans le même temps, l’Archipel – l’éditeur, cette fois – m’a contacté pour me proposer de rédiger une autobiographie. Mais, n’ayant pas un talent d’écrivain, il fallait obligatoirement faire appel à quelqu’un. L’Archipel a pensé à une ou deux personnes. Moi, à Carole Wrona. Elle fut choisie. Et c’est ainsi que nous nous sommes lancés dans cette aventure, ensemble.

Le titre joue clairement la carte du mystère. Vous ne nous dites pas tout. Alors, quid du reste ?

En fait, nous nous sommes rapidement aperçus, Carole et moi, qu’il serait impossible de réunir tous mes souvenirs, depuis la tendre enfance jusqu’à aujourd’hui. Nous aurions livré un ouvrage probablement indigeste. Voilà pourquoi il fallait faire des choix, et différentes raisons nous ont amené à couper telle ou telle chose : soit nous estimions que l’information n’était pas suffisamment intéressante, soit qu’elle pouvait être désagréable à des gens encore en vie – et ce n’était pas le but de la manœuvre. D’autres, enfin, ont été mises de côté, dans l’attente, peut-être, de les raconter plus tard.

Le livre s’ouvre sur une citation de Darry Cowl. C’est un acteur avec qui vous avez eu la chance de travailler, et vous évoquez d’ailleurs plusieurs souvenirs en sa compagnie. Mais, au-delà, on ressent un attachement tout particulier à son égard. Qu’est-ce que vous aimiez tant chez lui ?

Darry Cowl était un génie en tant qu’acteur.

Dont on ne parle plus beaucoup aujourd’hui, malheureusement…

Non, on n’en parle plus beaucoup… Darry excellait dans l’improvisation, et la création. Il parvenait à sublimer n’importe quel texte, y compris les plus basiques ! Tout comme Jacqueline Maillan, à la même époque. Son bégaiement était naturel, et il a vite compris qu’il tenait là un atout, plutôt qu’un obstacle. Il en a joué, et admirablement !

J’ai un souvenir de lui… extraordinaire ! Élèves de cours dramatique, nous recevions des invitations pour assister à des avant-premières, et un soir, je suis allé voir une pièce dans laquelle il était à l’affiche. J’en suis ressorti complètement effaré, parce qu’il avait donné l’impression de ne pas connaître ses répliques et d’improviser constamment, tout en demeurant extrêmement drôle. Ce n’est qu’en revoyant la pièce ensuite, que j’ai compris qu’il savait en réalité parfaitement le texte, et qu’il lui apportait ce « sublime » dont je vous parlais. Alors oui, ce talent-là m’a marqué… Au cinéma, nous avons un film en commun que j’aime énormément, il s’agit d’Un Oursin dans la poche de Pascal Thomas (sorti en 1977, ndlr). Il n’a hélas pas eu le succès qu’il méritait. On passe tous par là… Mais je peux vous dire que la performance de Darry Cowl y est remarquable !

Je voulais y venir un peu plus tard : vos mémoires remettent en lumière quelques petits bijoux cinématographiques à côté desquels le grand public est parfois passé. Un Oursin dans la poche est de ceux-là. Souvent, les artistes ne citent que leurs succès notables. Vous, dans votre ouvrage, vous creusez davantage, et c’est tout à votre honneur. Si vous deviez promouvoir ce film aujourd’hui, que diriez-vous afin d’inciter à sa redécouverte ?

D’abord, il y avait un vrai sujet, autour de l’argent et la radinerie chez les gens friqués. Le tout transposé dans le milieu du spectacle, avec des idées folles… Ce fut d’ailleurs pour moi l’occasion d’une petite performance, à savoir interpréter une « actrice », puisque mon personnage, désireux d’économiser un rôle, allait jusqu’à se travestir. Cela prenait deux à trois heures de maquillage chaque jour, et le résultat était formidable ! Je pense que la télévision devrait se pencher sur ce film et le rediffuser. Nous avons également tourné des scènes certes assez invraisemblables au sein-même du Théâtre Antoine, mais qui sont à peine des caricatures de ce que nous avons connu. En plus, avec des acteurs fabuleux, Darry Cowl bien sûr, Daniel Ceccaldi…

D’abord, il y avait un vrai sujet, autour de l’argent et la radinerie chez les gens friqués. Le tout transposé dans le milieu du spectacle, avec des idées folles… Ce fut d’ailleurs pour moi l’occasion d’une petite performance, à savoir interpréter une « actrice », puisque mon personnage, désireux d’économiser un rôle, allait jusqu’à se travestir. Cela prenait deux à trois heures de maquillage chaque jour, et le résultat était formidable ! Je pense que la télévision devrait se pencher sur ce film et le rediffuser. Nous avons également tourné des scènes certes assez invraisemblables au sein-même du Théâtre Antoine, mais qui sont à peine des caricatures de ce que nous avons connu. En plus, avec des acteurs fabuleux, Darry Cowl bien sûr, Daniel Ceccaldi…

Et Maurice Risch !

Maurice Risch, oui. Il était mon partenaire principal. Très bon comédien, sincère, qui a cependant souffert de la notoriété grandissante de Jacques Villeret. Lorsque ce dernier a commencé à exploser, Risch fut un peu écarté.

En effet, du fait de quelques similitudes anatomiques… Mais c’est idiot, et dommage. Si physiquement ils se ressemblaient, tout du moins dans ces années-là, question comédie cela n’avait rien à voir.

Vous avez raison. Dans le jeu, Villeret était beaucoup plus dans la nuance, la délicatesse, et la retenue. Maurice, lui, était plus burlesque.

En-dehors d’Un Oursin dans la poche, y a-t-il d’autres de vos films dont vous aimeriez une réhabilitation en bonne et due forme ?

Oh, moi, je ne suis pas du genre à me plaindre, vous savez. Celui-là m’a marqué parce qu’il correspond à l’un de mes derniers beaux rôles chez Pascal Thomas. Je regrette que le distributeur de l’époque n’ait pas eu envie de le défendre. En fait, il n’y croyait guère. Le film a ses défauts, mais globalement il est vraiment intéressant. Il aurait pu marcher.

Oh, moi, je ne suis pas du genre à me plaindre, vous savez. Celui-là m’a marqué parce qu’il correspond à l’un de mes derniers beaux rôles chez Pascal Thomas. Je regrette que le distributeur de l’époque n’ait pas eu envie de le défendre. En fait, il n’y croyait guère. Le film a ses défauts, mais globalement il est vraiment intéressant. Il aurait pu marcher.

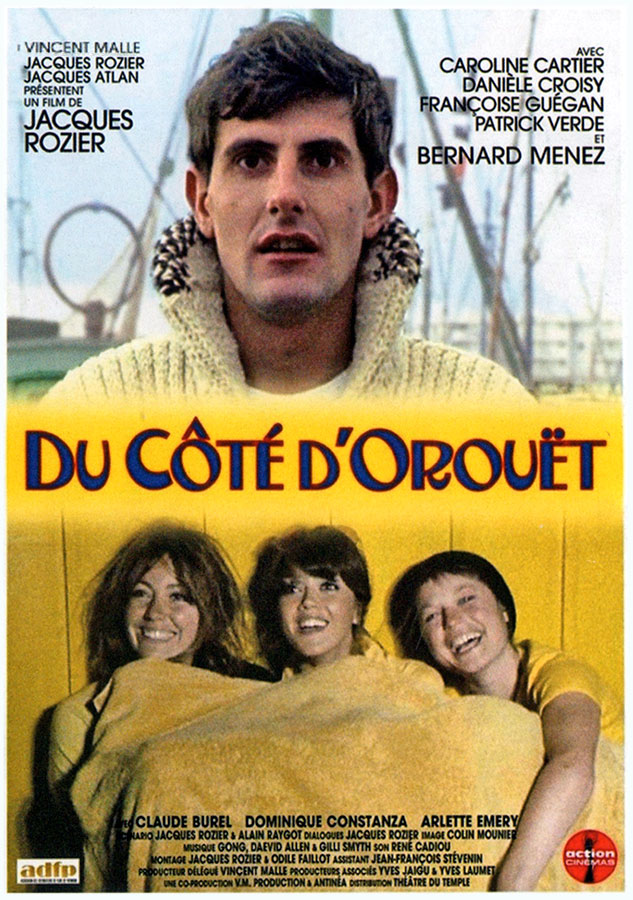

Sinon, je pourrais évidemment vous parler de mon premier long-métrage, Du côté d’Orouët de Jacques Rozier. Il est aussi important à mes yeux. Par contre, lui, je comprends qu’il n’ait pas fait une carrière au box-office, car il se range plutôt dans la catégorie Art et essai. Il n’empêche, vis-à-vis de la profession et dans les festivals, il est considéré comme culte. À l’image de Rozier, toujours en marge. Issu de La Nouvelle Vague, il est le seul, à la différence de Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol ou Éric Rohmer, à avoir refusé toute concession commerciale. Alors, il le paye cher, mais ça traverse son cinéma. Et je suis fier de m’être retrouvé là-dedans.

Votre carrière repose même en grande partie sur ses épaules. Pourtant, Du côté d’Orouët aurait pu vous échapper. Lorsque l’occasion de rencontrer Jacques Rozier se présente, vous ne montrez guère de motivation. Votre idée en tête, à ce moment-là : vous envoler pour le Canada ! C’est surprenant de la part d’un jeune comédien qui galère. A priori, dans pareil cas, toute opportunité est bonne à prendre, non ?

J’étais découragé, totalement découragé ! Je faisais tout pour réussir au théâtre, mais rien ne marchait. Je ne demandais pas grand-chose, au moins d’en vivre, ne serait-ce que très modestement. C’était une période difficile pour moi, et peut-être que les événements de Mai 68 n’ont pas arrangé la situation. D’un coup, tout a été chamboulé. Nous allions jouer dans les usines, les hôpitaux… et, forcément, gratuitement ! Nous devions donc trouver de quoi gagner quelques ronds. J’ai notamment été figurant à l’Opéra de Paris. Je touchais entre cinq et six francs pour être présent de dix-huit heures à minuit et, en sortant, je dépensais mon argent en achetant un hot-dog, un verre de vin et un café. Vous comprenez que cela ne pouvait pas durer des années. À cette époque, le Canada offrait de belles perspectives sur le plan professionnel. Ainsi, ayant un solide passé d’enseignant, je m’apprêtait à y tenter ma chance…

Finalement, c‘est dans l’hexagone que votre chance vous sourit, puisque François Truffaut vous repère à son tour, grâce à Jacques Rozier justement, et son film Du côté d’Orouët. Il décide alors de vous intégrer à la distribution de La Nuit Américaine. Mais, afin de préparer votre rôle – celui d’un accessoiriste de cinéma – il vous envoie préalablement apprendre ledit métier sur le plateau d’un long-métrage signé Jean Girault, Les Charlots font l’Espagne. Cette expérience « technique » vous sert-elle véritablement ?

Le film, en soi, n’avait pas d’importance. Celui-ci, ou un autre… L’idée était surtout de suivre Marcel Laude, un accessoiriste de renom, et de le voir à l’œuvre, me plonger dans cet univers, et m’en inspirer pour le personnage qu’avait écrit Truffaut. À l’arrivée, je ne suis pas sûr d’avoir appris quoi que ce soit, même si Laude ne manquait pas de travail sur cette production. Pire, je n’en garde pas un bon souvenir. J’ai été envoyé par François Truffaut, d’accord, mais je n’étais pas payé pour cela. Tout était à mes frais : le voyage, l’hôtel, la majorité des repas… Heureusement, je savais qu’ensuite j’allais tourner deux mois avec lui… Ça motive ! Sachant qu’en plus je n’avais pas eu à passer le moindre casting. Truffaut était un admirateur de Jacques Rozier, et le simple fait de me voir dans des rushes l’a convaincu.

Conjointement, vous faites la connaissance de Pascal Thomas… en allant dîner avec Jacques Rozier. Vous êtes béni des Dieux ! Votre carrière débute à peine qu’elle explose, et au gré de rencontres hasardeuses. Il faut dire que Thomas et vous étiez indubitablement faits l’un pour l’autre… Deux gros succès, et désormais des classiques, précèdent Un Oursin dans la poche : Pleure pas la bouche pleine (1973) et Le Chaud lapin (1974).

Notre rencontre au cinéma repose vraiment sur un concours de circonstance. Impossible à prévoir ! Il travaillait sur La Surprise du Chef, en production avec Claude Berri, lequel avait adoré Les Zozos – le premier film de Pascal – tout en sachant également qu’il avait marché très fort, et sans vedette ! Berri pensait donc tenir un excellent metteur en scène, et il n’avait pas tort. Sauf qu’en cours de route, et d’un commun accord, ils abandonnèrent La Surprise du Chef. Pascal s’est alors lancé dans un nouveau sujet, celui de Pleure pas la bouche pleine, et c’est à ce moment précis que nous nous sommes croisés. Pour ce film, il avait d’abord en tête un personnage de dragueur arrivant de la ville tout beau dans un village. Mais, quand il m’a vu, il a réorienté son écriture vers un physique plus ordinaire, moins « Alain Delon ». Il a eu raison : on sortait ainsi du cliché et on gagnait en sympathie.

À peine engagé, je me suis précipité au cinéma pour voir Les Zozos, et essayer de comprendre ce réalisateur que je découvrais. Ça m’a sauté aux yeux ! Avant tout, Pascal est un directeur d’acteurs fantastique. On peut avoir l’impression d’une improvisation au regard de son œuvre, or je peux vous affirmer qu’on suit ses directives. Ensuite, il a le sens du rythme, les séquences s’enchaînent, on ne s’ennuie pas un instant. Et, pour finir, il y a un fond. C’est un auteur qui raconte toujours des choses intéressantes, loin des stéréotypes ambiants.

Jacques Rozier, François Truffaut, Pascal Thomas… Votre carrière cinématographique a littéralement démarré sur les chapeaux de roues. Puis, on note comme une stagnation. Comment expliquer cela ?

Peut-être ai-je commencé trop fort, avec ces trois metteurs en scène, qui touchaient des populations distinctes. En conséquence, Rozier m’a fait aimer des cinéphiles, Truffaut de la profession, et Thomas du grand public.

Cela aurait dû attirer, inspirer des réalisateurs divers et variés !

J’espérais des rôles dans cette continuité. J’aurais aimé des propositions venant de Claude Sautet ou Joël Séria, de certains cinéastes suisses de l’époque. Ce n’est jamais arrivé. Et ça n’a pas toujours été évident de choisir parmi les sujets que je recevais. Par exemple, lorsqu’on m’a appelé pour participer à La Grande bouffe, je ne pouvais pas refuser et dire non à Marco Ferreri, même si j’avais conscience que ce rôle minuscule ne m’apporterait strictement rien. Ce qui fut le cas.

Après, je crois que c’est la chanson Jolie Poupée qui a mis un sérieux coup de frein à ma carrière d’acteur. Cela n’a pas été très apprécié par les gens du métier. C’est une chanson légère et sans prétention que j’aimais beaucoup, que j’aime toujours, bien qu’elle m’ait desservie. Trente ans plus tard, d’ailleurs, on l’entend encore, et je me dis que je n’ai pas perdu mon temps. Mais, force est de constater, si on analyse mon parcours, qu’il y a un trou au cinéma autour de cette période.

Après, je crois que c’est la chanson Jolie Poupée qui a mis un sérieux coup de frein à ma carrière d’acteur. Cela n’a pas été très apprécié par les gens du métier. C’est une chanson légère et sans prétention que j’aimais beaucoup, que j’aime toujours, bien qu’elle m’ait desservie. Trente ans plus tard, d’ailleurs, on l’entend encore, et je me dis que je n’ai pas perdu mon temps. Mais, force est de constater, si on analyse mon parcours, qu’il y a un trou au cinéma autour de cette période.

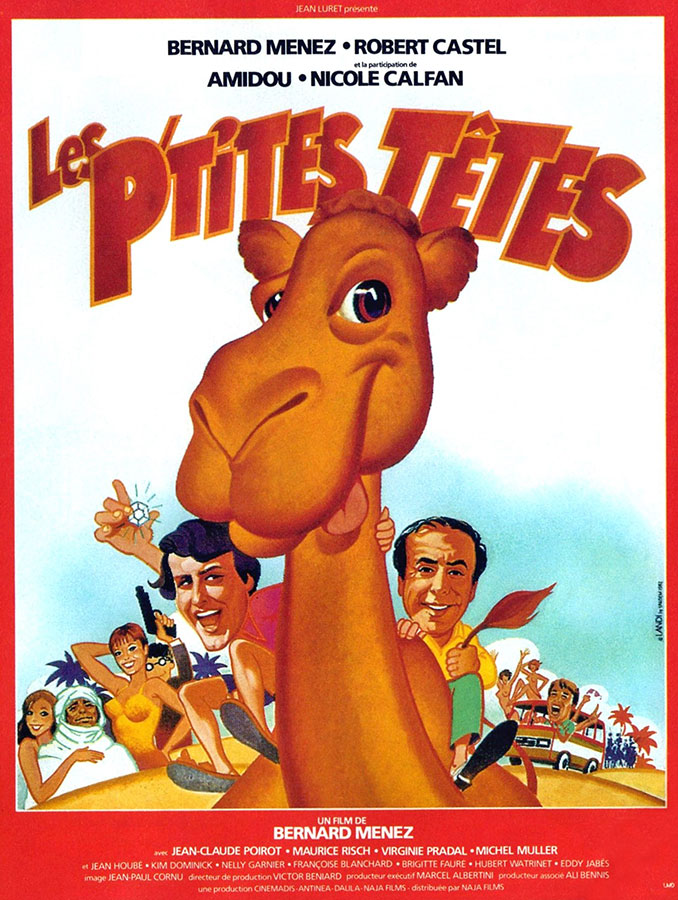

Est-ce la raison qui vous a poussé à prendre les devants ? Vous allez à la rencontre de Louis de Funès en espérant être son partenaire dans L’Avare de Jean Girault, vous créez votre société de production et demandez à être en participation sur Pas de problème ! de Georges Lautner – ce qui vous sera refusé –, vous réalisez un long-métrage, Les P’tites Têtes, acte peu commun pour un comédien dans les années 1980. Bref, vous vous révélez extrêmement actif !

Est-ce la raison qui vous a poussé à prendre les devants ? Vous allez à la rencontre de Louis de Funès en espérant être son partenaire dans L’Avare de Jean Girault, vous créez votre société de production et demandez à être en participation sur Pas de problème ! de Georges Lautner – ce qui vous sera refusé –, vous réalisez un long-métrage, Les P’tites Têtes, acte peu commun pour un comédien dans les années 1980. Bref, vous vous révélez extrêmement actif !

Ce sont des démarches, surtout, qui me paraissaient naturelles et justifiées. Elles ne venaient pas spécifiquement combler un manque, ou une attente. Mon histoire avec Louis de Funès résulte d’un long cheminement. Au début des années 1970, j’avais énormément joué pour les collèges et les lycées de la région parisienne des extraits de classiques, dont L’Avare. Alors, quand j’ai appris que de Funès s’apprêtait à monter une adaptation de cette pièce de Molière au cinéma, je me suis payé le culot d’aller le voir, dans sa loge (il tournait La Soupe aux Choux, ndlr), porté par ma petite notoriété. En vérité, je pensais simplement lui dire : « Écoutez, si vous n’avez pas encore choisi votre comédien pour interpréter La Flèche, sachez que moi j’aimerais beaucoup le faire… » et partir dans la foulée. Mais, contre toute attente, il me donna aussitôt son accord et m’envoya vers le producteur, Christian Fechner. J’en suis ressorti les jambes flageolantes. Curieusement, je n’ai jamais osé réitérer ce type de démarche par la suite. Ce coup d’essai fut pourtant concluant. Sur le plateau, de Funès était égal à lui-même. Nous avons déjeuné quelques fois ensemble, à la cantine. Il me racontait ses débuts difficiles, et respectait les acteurs ayant connu pareilles galères. Nous nous sommes très bien entendus.

Un mot sur Jean Girault ? Malgré ses multiples succès au cinéma, c’est un homme dont on sait peu de choses, en définitive.

Jean Girault était un technicien. Un bon technicien. Il déterminait les cadres et les lumières avec précision, tandis que de Funès, lui, gérait l’artistique. Ce dernier avait également tout pouvoir sur le script et ses éventuels débordements. Encore que là, le texte de Molière était suivi à la lettre ! J’ai quand même un immense regret avec Girault, celui d’avoir dit NON à L’Année sainte. Il en était le réalisateur. Cela ne me dérangeait pas de le retrouver, mais le scénario m’est tombé des bras. Vraiment ! J’ai peut-être été trop fier sur ce coup-là. Je me suis dit : « Ce n’est pas parce que Jean Gabin en est la vedette que je vais obligatoirement accepter ! » Et je ne l’ai pas fait. C’est une erreur de ma part, d’autant plus qu’il y avait aussi Danielle Darrieux dans la distribution. Ma satisfaction, au final, est d’avoir été remplacée par Jean-Claude Brialy, que j’admirais.

Vous est-il souvent arrivé de refuser des projets de cette ampleur ?

J’en ai refusé, oui, mais n’exagérons rien. Et rappelons qu’au départ je suis un acteur de théâtre. J’ai commencé par là. Dès la fin de mon service militaire, en 1966, je n’ai jamais cessé d’être sur scène, où j’ai eu la chance de connaître de beaux succès, notamment avec Marc Camoletti, dont j’ai créé plusieurs pièces. Voilà pourquoi, quand je ne tournais pas de films, ce n’était pas un drame pour moi. Je n’en avais pas la nécessité. Et c’est ainsi que j’ai toujours pu choisir à ma guise. Pour me convaincre, trois choses m’importent avant tout : le réalisateur, l’histoire, le rôle. Et éventuellement, les partenaires. Donc le tri est vite fait !

Ajoutons à cela votre attirance pour les univers hors normes. Outre Jacques Rozier et Pascal Thomas, vous souscrivez régulièrement aux délires de Jean-Pierre Mocky. De votre point de vue, qu’est-ce qui le singularise par rapport aux autres ?

Jean-Pierre Mocky est un franc-tireur, un iconoclaste, un rebelle permanent. Nous nous sommes rencontrés à l’occasion d’une photo pour Paris Match. Il aimait les films de Pascal Thomas et il avait envie d’en réaliser un avec moi. Il y en aura trois en tout. Les Saisons du Plaisir a été le premier. Je ne devrais pas le dire, mais en fait, sur celui-ci, je remplaçais quelqu’un…

Ce sont des choses qui arrivent.

Oui, enfin… ça n’a pas été la seule fois ! Bon, je ne lui en veux pas, puisque j’ai été heureux de faire ce film. L’univers de Mocky me convient parfaitement. J’aurais juste souhaité travailler plus tôt avec lui, quand il y avait de grands producteurs à ses côtés… Après Les Saisons du Plaisir, les conditions se sont avérées plus difficiles, hélas. Ça ne l’a sans doute pas aidé.

À l’exception de Georges Lautner, Robert Lamoureux avec Opération Lady Marlène en 1975 et, dans une moindre mesure, Édouard Molinaro, votre nom est principalement associé à un cinéma dit d’auteur, au sens large du terme. Je trouve cela assez curieux de vous voir absent de projets plus commerciaux, en dépit de votre nature profondément comique. Jamais des metteurs en scène tels que Gérard Oury ou Claude Zidi par exemple n’ont fait appel à vous ?

Je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer Gérard Oury. Mais j’ai failli tourner avec Claude Zidi. Il avait apparemment pensé à moi pour interpréter le fils de Louis de Funès dans L’Aile ou la Cuisse. Le rôle avait d’abord été proposé à Pierre Richard, qui a refusé. Puis Coluche a pris la place. Ce n’est qu’une fois le film sorti que Zidi me fit cette confession : « Tu n’as vraiment pas de chance… Si Coluche avait dit NON, c’est toi que j’engageais. » Chacun son tour… Je connaissais bien Coluche. Nous étions très amis avec l’équipe de Charlie Hebdo, de Hara-Kiri… et nous nous croisions régulièrement. Quand je jouais Le Roi des Cons de Wolinski au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, lui il cartonnait à Bobino. Un jour, nous déjeunions tous les deux, et j’appris qu’il avait aussi passé le casting pour le film de Rozier, Du côté d’Orouët. L’Aile ou la Cuisse lui a en quelque sorte permis de prendre sa « revanche » sur moi.

Vous évoquiez à l’instant Le Roi des Cons de Wolinski. L’adaptation de cette pièce au cinéma, par Claude Confortès, se monte sans vous. Un regret, je crois…

C’est plus qu’un regret, c’est une injustice pure ! Les distributeurs du film estimaient qu’il fallait quelqu’un de plus connu que moi pour tenir le haut de l’affiche. Tout ça pour en arriver à choisir Francis Perrin… Sa renommée n’était alors guère supérieure à la mienne. En plus, j’avais joué et porté la pièce pendant deux ans, j’étais totalement imprégné du rôle. Changer de comédien était une décision nullissime. Ç’aurait été une star du cinéma, j’aurais compris. Mais là, ça ne se justifiait absolument pas ! Bref, cela reste l’un des pires moments de ma vie professionnelle.

Venons-en à vos fameux nanars ! Vous les assimilez à des « égarements ». Pour ma part, je dirais plutôt qu’ils sont un atout majeur – bien que peu nombreux – dans votre filmographie, car ils participent à votre culte. Comme Michel Galabru de son vivant, on vous en parle toujours avec clémence et humour. Mais en plus, et c’est une caractéristique qui vous est propre, ces longs-métrages ont été le prétexte à des confrontations extraordinaires. Je pense à Tendre Dracula de Pierre Grunstein, en 1975, où vous donnez la réplique à Peter Cushing. Ce face à face est assez improbable et, en même temps, subjuguant. Comment avez-vous atterri sur ce projet ?

Je dois ce « cadeau » à Claude Berri. C’est lui qui a produit Tendre Dracula, renommé plus tard La Grande trouille. Au préalable, il m’avait proposé un contrat à l’américaine : l’idée était de me mensualiser, à la seule condition de ne tourner que dans des films qu’il finançait. Moi, cela ne m’intéressait pas, je n’avais pas envie de dépendre uniquement de lui. Il insista, et m’intégra à la distribution de ce Tendre Dracula. Il était persuadé de me mettre sur un bon coup, et ne comprenait donc pas que je refuse sa proposition de « contrat américain ». Finalement, je crois qu’il s’agit-là du plus gros flop de sa carrière.

Il n’empêche, vous avez joué avec Peter Cushing ! D’ailleurs, votre livre est un bonheur pour tout cinéphile – ou simple passionné – qui se respecte car, ayant côtoyé de multiples et illustres partenaires, de Michel Galabru à Jacques François, en passant par Jean Carmet, Paul Meurisse, de Funès, etc, vous avez un mot pour chacun. Mais si vous ne deviez en retenir qu’un ?

Ma plus belle rencontre ? Christopher Lee sur le tournage de Dracula père et fils, indéniablement ! À la base, je ne pensais vraiment pas qu’il accepterait de faire ce film réalisé par Édouard Molinaro, et librement adapté d’un roman de Claude Klotz, alias Patrick Cauvin (Paris Vampire, ndlr). Je fus le premier contacté par La Gaumont, avec qui j’entretenais de délicieux rapports. Je trouvais le sujet formidable, et la présence de Molinaro à la mise en scène était déjà un gage de qualité. Je recommandais simplement à la production de ne pas prendre un comédien français style Jean Lefebvre pour jouer mon père, ça aurait enlevé tout intérêt au projet. Lorsque Molinaro m’avertit que Christopher Lee avait donné son accord, j’étais aux anges. On ne pouvait pas rêver mieux ! Et cela a donné lieu à un joli film, quoique légèrement dénaturé par le personnage de Marie-Hélène Breillat, qui n’existait pas dans le livre. Elle était mariée avec Molinaro à l’époque, et celui-ci avait orienté l’adaptation en sa faveur. L’écriture n’en a été que plus compliquée, à tel point que les scénaristes ont dû faire appel à Francis Veber pour terminer l’histoire, car ils n’y arrivaient pas.

Ma plus belle rencontre ? Christopher Lee sur le tournage de Dracula père et fils, indéniablement ! À la base, je ne pensais vraiment pas qu’il accepterait de faire ce film réalisé par Édouard Molinaro, et librement adapté d’un roman de Claude Klotz, alias Patrick Cauvin (Paris Vampire, ndlr). Je fus le premier contacté par La Gaumont, avec qui j’entretenais de délicieux rapports. Je trouvais le sujet formidable, et la présence de Molinaro à la mise en scène était déjà un gage de qualité. Je recommandais simplement à la production de ne pas prendre un comédien français style Jean Lefebvre pour jouer mon père, ça aurait enlevé tout intérêt au projet. Lorsque Molinaro m’avertit que Christopher Lee avait donné son accord, j’étais aux anges. On ne pouvait pas rêver mieux ! Et cela a donné lieu à un joli film, quoique légèrement dénaturé par le personnage de Marie-Hélène Breillat, qui n’existait pas dans le livre. Elle était mariée avec Molinaro à l’époque, et celui-ci avait orienté l’adaptation en sa faveur. L’écriture n’en a été que plus compliquée, à tel point que les scénaristes ont dû faire appel à Francis Veber pour terminer l’histoire, car ils n’y arrivaient pas.

Vous avez connu diverses générations d’auteurs et de metteurs en scène, aux styles extrêmes. Vous parliez de Veber et Molinaro. Votre filmographie comporte également les noms de André Hunebelle et Jean Halain (Les Quatre Charlots Mousquetaires, Ça fait tilt), Serge Pénard (Tendrement vache, Le Chêne d’Allouville), Georges Lautner et Jean-Marie Poiré (Pas de problème !), Jean-François Davy (Ça va faire mal !)… Après un tel parcours, quel regard portez-vous sur la comédie contemporaine ?

Je trouve que depuis peu on assiste aux prémices d’une nouvelle « Nouvelle Vague » en la matière, qui se crée autour de personnalités comme Guillaume Brac, Yann Le Quellec, Justine Triet… Ce cinéma-là m’attire. Malheureusement, il y a aussi beaucoup trop de scénarios qui ne sont qu’un ramassis de clichés. On le ressent de la même façon au théâtre quand on voit le foisonnement des stand-up, de tous ces « seul en scène » qu’il n’y avait pas autrefois. De mon temps, ça se limitait à Robert Lamoureux, Raymond Devos, et quelques autres. Aujourd’hui, la majeure partie des artistes ne sont certes pas dépourvus de talent, mais se rendre dans un Zénith pour écouter un mec raconter des histoires dignes d’une fin de banquet, très peu pour moi !

Je trouve que depuis peu on assiste aux prémices d’une nouvelle « Nouvelle Vague » en la matière, qui se crée autour de personnalités comme Guillaume Brac, Yann Le Quellec, Justine Triet… Ce cinéma-là m’attire. Malheureusement, il y a aussi beaucoup trop de scénarios qui ne sont qu’un ramassis de clichés. On le ressent de la même façon au théâtre quand on voit le foisonnement des stand-up, de tous ces « seul en scène » qu’il n’y avait pas autrefois. De mon temps, ça se limitait à Robert Lamoureux, Raymond Devos, et quelques autres. Aujourd’hui, la majeure partie des artistes ne sont certes pas dépourvus de talent, mais se rendre dans un Zénith pour écouter un mec raconter des histoires dignes d’une fin de banquet, très peu pour moi !

Vous continuez de jouer, sur les planches comme sur grand écran. Ce n’est évidemment pas un souhait personnel mais pensez-vous un jour arrêter ?

Pas du tout ! Cette année, je serai encore à l’affiche de deux films, Loue-moi ! de Coline Assous et Virginie Schwartz (sortie le 5 juillet, ndlr), puis Black Snake, la légende du Serpent Noir de Thomas Ngijol et Karole Rocher, dans lequel j’incarne le Président de la République. Tant qu’on me propose de bons rôles au cinéma, au théâtre ou même à la télé, je suis partant !

Propos recueillis par Gilles Botineau

Et encore… je ne vous dis pas tout !

de Bernard Menez et Carole Wrona

Éditions l’Archipel

264 pages

Parution : 4 avril 2017

Bernard Menez – Site officiel

CineComedies

CineComedies